南スーダン日記

JVCが新規事業立案のために入った南スーダン・ユニティ州では、洪水や武力衝突により多くの人々が避難民となっています。

着の身着のまま逃げてきて屋外で暮らすしかない避難民も多く、迫る雨季から身を守るためのプラスチックシートの支援が必要であると判断し、緊急支援を実施することを決めました(詳細は前回のブログをご覧ください)。

.

.

活動のためのご寄付の呼びかけを6月~7月に行い、ありがたいことに、必要な資金を確保することができました。誠にありがとうございます。

今回は、現地から活動の進捗報告がきましたので、お伝えします。

みなさん、こんにちは。JVCインターン生の阿見です。

南スーダンで何が起きているかご存知でしょうか。国際情勢へのアンテナがよっぽど高い人以外知らないことだと思います。私も恥ずかしながらJVCのインターンをしていなければ、このことを知っているか分かりません。

南スーダンは2011年に長い内戦の末に独立を果たした「世界で一番新しい国」です。現在、南スーダンでは、度重なる洪水被害や武力衝突から命からがら逃げてきた避難民の人々が多く存在し、重大な人道危機に瀕しています。今回、このNoteで南スーダンの避難民の方の状況を少しでも知っていただければ嬉しいです。

話が違う?!制服があれば学費は免除されるはずじゃなかったの?

実は、以前のキャンプ②訪問時にもジェイムス・デンさんから「キャンプ内の90人の子どもが学校に通えていない」という話を聞いており、校長のポウチさんとも話し合いを行なっていました。

その当時の話では、「IDPs(国内避難民)は制服があれば学費は免除される」となっていましたが、果たしてどうなったのでしょう・・・

校長が不在だったため、自分の妹が小学校に通っているというマグゥングさん(前回の記事で登場した女性グループの1人)に話を聞いてみました。

「一番下の妹が学校に通っていてレベル7(日本でいう中学1年生)だけど、3500SSP(1500円程度)払っているよ。その内、500SPPは学用品に充てられ、学校から支給されているわ。IDPs(国内避難民)で制服を着ているからといって、学費が免除されることなんてないわ。」

「他にも制服や学校に行くための靴を買わないといけないの。制服は2500SSPくらいで、靴とソックスに1500SPPを支払ったわ。」

なんと、「制服を着ていれば、学費を払わず通学できる」という話が白紙になっていました。現在は学校に通う全員に学費の支払いが義務付けられているというのです。

その後、キャンプ内で、子どもたちが小学校に通う家族にも聞き取りを行いました。

「子どもたちは皆、制服を着て学校に通学しているわ。でも、学費や試験・証明書のお金は払っていないから、テストを受けても点数がつけられず、証明書も出ないの。制服は、親戚や他の家族からお金を借りて、近くのマーケットで、1800SSP~2500SSPで製作してもらったよ。」

一度、キャンプを離れ、キャンプリーダーとの約束を取り付けた後にキャンプに戻り、話を聞いてみることにしました。

キャンプに着くと、マンゴーの木に住民が集まり、通称「マンゴーツリーミーティング」が始まりました。そこで、女性グループの3人にキャンプの様子、5月に支援したすりつぶし機(落花生やゴマのペースト用)と粉砕機(穀物、乾燥オクラなど乾燥原料の粉末用)の使用状況について話を聞くことになりました。

キャンプ①の人口が倍増

2018年9月、ジュバ郊外で国連が運営する避難民保護施設(以下、国連施設)の避難民同士で争いが発生し、JVCの支援するマンガテンキャンプ①に3000人以上の避難民が流入しました。これにより、キャンプ内の家族、子どもの数が大幅に増え、新たな避難民用にテントが建てられていました。

「キャンプで生活する人は7,500人(実数はわからないが、目測によると5000人程度)にも膨れ上がっており、生活スペース、学校の確保が追い付いていないんだ。キャンプ内にある大きな倉庫を数十世帯の家族が共同で使っているが、そこに入れられ、すし詰め状態で生活し始めた人も多い。」と嘆くのは、NGOでキャンプの運営を担うニャル・ピーターさん。

女性グループの一人モナさんも合流し、前回の訪問からすっかり姿を変えたキャンプ内を案内してくれました。

「別の避難民キャンプから多くの人がやってきたことで、そこで活動していた教育、給水、食料配布に関わる国連機関やNGOなどもキャンプ①での支援を始めたが、問題なのは、その支援を受けられるのは、国連施設からここにやってきた人たちだけだ。以前からマンガテンキャンプで生活している人は、対象にならないんだ。」

前回、農具の選定などについてご紹介しました。

今回はその配布や管理についての女性たちとの話合いについてご紹介したいと思います。

家庭菜園を持っている家族のリストづくり

3月、マンガテンキャンプ①を訪問すると、キャンプリーダーのピーターさんが深刻な顔つきで「水、食料、医療、どれも足りなくて困っている」と話しかけてきました。給水と医療は、これまで支援を行っていた団体が活動を終了して引き上げてしまっています。

その一方で、国の北部で12月から1月にかけて起きた戦闘で家を追われた人たちがトラックに乗せられてジュバに到着、このキャンプとその周辺で避難生活を始めたそうです。NGOが調査を行ったようですが、具体的な支援はまだ何もありません。

そんなわけで、ピーターさんは私たちに「給水や食料の支援をしてくれないか」と尋ねてきたわけです。しかし今回はそうした支援を計画しているわけではなく、予算もありません。正直にそう伝えて、前回、昨年11月に訪問した時の女性たちとの話し合いに従って、家庭菜園づくりのための農具や灌漑用具を支援する、と説明しました。

キャンプ①には、難民キャンプの子どもたちのために設立された小学校があります。

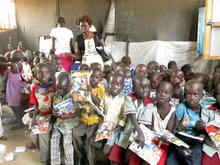

トタン板の屋根に竹材の壁という教室で、入学前の幼稚園クラスから5年生まで、計6クラスが運営されています。1月に先生と協力してキャンプ内の家庭を訪問し、通学していなかった子どもも含めて300名の児童名簿を作成しました。そして2月にノート、鉛筆・ペン、消しゴムなどの学用品を配布しました。

写真は今年2月に配布したときの様子です。

JVCは現在、南スーダン、首都ジュバ郊外の「マンガテン国内避難民キャンプ」で活動を続けています。

現在は治安などの問題から現地事務所に日本人職員は駐在していませんが、 現地の南スーダン人スタッフと連絡を取り、そして日本からの出張も繰り返しながら 事業を継続しています。

今回は、2018年1~6月の活動の様子をお伝えします。

マンガテン国内避難民キャンプとは...

マンガテンは、ジュバ市内の西北に位置するムヌキ地区の北側に位置します。

2013年12月に勃発した大統領と副大統領派の内戦により、

この地域に南スーダン各地から避難民が流入したため、2015年に難民キャンプとして設立されました。

キャンプは①と②の2つに分かれており、両方あわせて約600世帯が居住しています。

マンガテン難民キャンプでの2018年1~6月の活動

- キャンプ① 子どもたちの就学支援(小学校での学用品配布)

- キャンプ① 女性たちの野菜づくり支援

- キャンプ② 女性たちの収入向上支援(製粉機プロジェクト)

この3回に分けてご紹介したいと思います。

11月~12月に行った現地出張でみた現地の状況や活動の進捗について、何回かに分けてレポートをお届けします。いよいよ出張最終日となります。

2017年11~12月南スーダン現地レポート の記事一覧

| 更新日 | タイトル |

|---|---|

| 2017年12月 5日 更新 | 1:今も支援を必要としている人々がいます |

| 2017年12月 6日 更新 | 2:マンガテン国内避難民キャンプでの聞き取り |

| 2017年12月 8日 更新 | 3:グンボ診療所へマラリア治療薬などの医薬品を支援 |

| 2017年12月14日 更新 | 4:マンガテン国内避難民キャンプ、テントでの生活 |

| 2018年2月28日 更新 | 5:キャンプの女性たちとの話し合い |

| 2018年3月 6日 更新 | 6:子どもたちに教育を 学用品の支援(完) |

今回は滞在13日目と14日目の活動をお伝えします。

13日目:12月5日(火)

- 学用品・生理用品の配布@キャンプ②

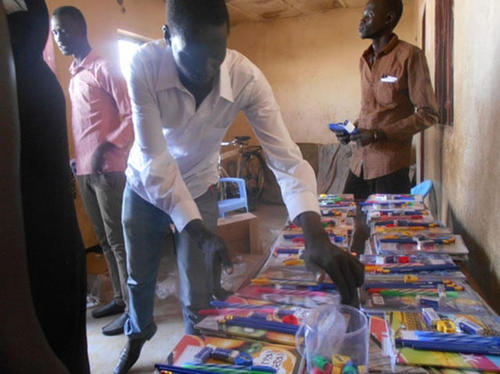

今日はマンガテン避難民キャンプ②で学用品の配布をします。朝8時に行動開始、コニョコニョ市場近くの文房具卸売商でノートなどの学用品を受け取って積み込むと、ミニバンの車内は天井まで埋まりました。

今日の配布には南スーダン政府から救援・復興委員会の職員2名が立ち会います。キャンプに到着して、配布前に関係者で簡単な打ち合わせをしました。集まったのは、校長のポウチさんと教員2名、キャンプリーダーのガブリエルさん、救援・復興委員会の職員2名、それにJVCの私とクリスティンです。私から、マンガテンでのJVCのこれまでの活動や、今回の配布の趣旨や配布数量、対象児童数について説明しました。

今回の配布の概要は下記の通り。

<学用品の配布>

・対象児童数:500名

・配布内容(児童1名あたり)

ノート5冊/鉛筆3本/ボールペン2本/消しゴム1個/鉛筆削り1個(上級学年は2個)

<高学年の女子生徒を中心に衛生用品の配布>

・対象者:200名

・配布内容(1人あたり):生理用品4パッケージ

私の説明のあと、校長、キャンプリーダー、救援・復興委員会からそれぞれ挨拶をもらいました。

校長は「この学校は、これまでどこからの支援も受けていない。今回が初めてだ」、キャンプリーダーからは、これまでのマンガテンでのJVCの活動(食料支援、生活用品支援)に触れながら、感謝の言葉がありました。

その後、いよいよ配布です。教員事務所を配布場所にして、上級学年から順に、教室内に待機している児童を先生たちが呼んできます。名前を呼ばれると事務所の中に入り、受け取る、という手順です。

学校側が用意した対象児童500人の名簿に対して、名前を呼んでも教室に来ていない子どもが多くいます。学校に顔を出したことはあるが、学用品が買えないなどの理由で実際には通ってこない子どもたちが多くいるようです。ノートを持たずに通学してくる子どもたちに対して、教員は「家族に買ってもらいなさい」と指導しているので、ノートが買えない家庭の子どもたちは来なくなってしまいます。「でも何も言わないと、子どもたちがみんなノートを持たず学校に来るので、教える側は困るんだ」と、ある先生がこぼしていました。そうした子どもたちがノートを手にして毎日学校に通ってくることが、今回の学用品配布の目的です。

1時間半をかけて終了。この日、配布が完了したのは193人でした。残りの300人程度は、学校に通ってくるように呼びかけて、今月中には配布を完了すると校長は言っています。配布が完了したかどうか、をして学用品を受け取った子どもたちが学校に通うようになったかどうか、年が明けてから再訪して確認しなくてはなりません。

次に、高学年の女子生徒を中心に、女性たちへの生理用品の配布に移ります。名簿に名前はあるが受け取りに来ない対象者がいたために予定数から多少の余りが出ましたが、逆に「名簿に名前はないが受け取りに来て並んでいた」女性たちもいたため、そうした女性たちを優先して残りもすべて配布しました。

小学校も高学年になると英語を話すので、学用品を受け取った女子生徒と少し話してみました。

さっそく、「どうして学校カバンを配布しないの?」と文句を言われます。

「だって、学校カバンは値段が高いじゃない。予算が足りなくてね」と答えると、大笑いされました。

「ノートやペンに比べると、カバンは比較にならないほど値段が高いよね。でもさ、カバンがなくても勉強はできるんじゃない?だけど、ノートがなかったら、どうかな?」と尋ねると、「そうか、ノートがなかったら勉強できないね」と生徒。

「だからノートをたくさん買ってるんだよ」というと、みんな笑顔で「わかった」と言って理解してくれました。なんていい子たちなんだ。

ということで、配布は終了しました。

このときの配布の様子を、報告会用にまとめだ動画があります。こちらもどうぞご覧ください。

14日目:12月6日(水)

本日が活動最終日です。

- キャンプ①の小学校へ

キャンプ①では、300人を対象に学用品を支援する予定です。

学校を運営する援助団体DMIとの話し合いにより、生徒への配布はクリスマス休暇をはさんだ1月に行うことになっています。

前回訪問した11月25日は土曜日で子どもたちがいなかったため、今日は、子どもたちが勉強している教室の様子を見せてもらうことにしました。

教室に入っていくと、生徒は私が手にしているカメラに反応して大騒ぎ。「写してくれ」と言って次々に迫ってきます。そして、誰かが私の髪にさわると、「この髪、ボクらの髪となんか手触りが違うぞ」と言ったらしく、生徒が私の髪をさわりに殺到してきて、もみくちゃに。

生理用品の配布は、今日行います。

教員が作成したリストに従って、高学年(といっても4年生。小学校に行き始める年齢が遅れるので、4年生で12歳程度)の生徒、そしてキャンプ内の女子中学生などを対象に、100名への配布を行います。

配布場所には、対象者リストに入っていない同世代の女性たちも並んでいたので(恐らく学校に通っていない子どもたち)、残っていた生理用品は、彼女たちに配布しました。

学用品の配布は学校が再開する1月15日以降に、JVCとDMIの立会いのもとに教員が実施します。JVCからはクリスティンが参加します。

今回の出張では、キャンプ②で子どもたちが学校に通うための学用品の配布を実施しました。しかし、家庭に安定した収入がなければ、配布された学用品を使い切った後に再び学校に通えなくなってしまいます。そうしたことにならないためにも、キャンプの母親たちへの生計向上支援を実施していきます。

そして、実は活動を次のステップに進めるため、3月1日から南スーダンに入っています。このブログが掲載される時には、既に南スーダンに入っています。

ジュバの様子、私たちの活動についての最新情報を、またこのブログでお届けしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ぜひこれからの活動を応援してください。ご寄付の方法は下記をご参照下さい。