イベント&講演の記事一覧

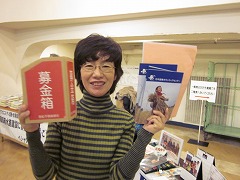

歌手・加藤登紀子さんの年末恒例のコンサートで、今年もペシャワール会さんとともにJVCの募金と物販をさせていただきました。

このコンサートは「ほろ酔いコンサート」と名付けられるだけあって、スポンサー企業から日本酒がふるまわれます。

販売コーナーのカレンダーもパレスチナ産の刺繍雑貨も、次々とご購入いただきました。

「去年仕事を退職したので、パレスチナのこのポーチをたくさん買って同僚にプレゼントしたの」という方や、「ここで毎年来年のカレンダーを買ってるるの」という方もいらっしゃり、お客様との会話も楽しいコンサートです。

「100万本のバラ」にちなんで(?)、会場には100本のバラの花束が。

募金も毎日多くの方が協力してくださりました。アフガニスタンでの活動に大切に役立ててまいります。

(広報担当 ひろせ)

JVC国際協力コンサート東京公演「メサイア」、無事終了しました!

1300名以上のお客様、スポンサー企業の皆様、そして公演を支えてくださったたくさんのボランティアの方々、本当にありがとうございました。

昭和女子大学・人見記念講堂の大きなホールが・・・、

びっしり満席に。

JVCコンサートで毎年好評をいただくのが、ロビーでの販売。民族衣装に身を包んだスタッフやボランティアさんが、各国の雑貨やJVCカレンダーなどを販売しました。総売り上げ金額はなんと80万円以上に!

今年は株式会社日本ホールマーク様からご提供いただいたクリスマスオーナメントやクリスマスカードも販売。まさに飛ぶように売れ、オーナメントは途中で完売!売上は全てJVCの活動への寄付とさせていただきます。

さらにお楽しみの一つは、「ワイン抽選会」です。サッポロビール株式会社様からご提供いただいたワイン「イエローテイル」を抽選で50名様にプレゼントしました。

多くのスポンサー企業にご協力いただいて開催するこのコンサート。様々な形でのご協力に感謝いたします。

アンケートやお客様の声によると、とても素晴らしい演奏だったそうです。歌う人、演奏する人、聴く人、裏方で支える人・・・、たくさんの方たちの関わり合いが、世界各地での支援活動を行う力を生み出しました。本当にありがとうございました。

Information

Information

すでに来年のコンサートに向けて、合唱団のメンバーを募集しています。次はあなたがステージに立って、感動を生み出す一人になってみませんか?詳細は近日中にHPに掲載いたします。

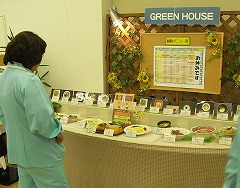

製薬会社のファイザー株式会社さんは、名古屋工場の社員食堂の低カロリーメニューの売り上げの一部をJVCのパレスチナの活動に寄付してくださっています。

社員の方がちょっとカロリーを控えた食事を選ぶことで、栄養失調に直面しているパレスチナの子どもたちの栄養支援になるというしくみ。双方の健康のためという意味で「Mutual Health Food」と呼ばれています。低カロリーでありながら、おいしくておなかも満足できるメニューが日替わりで提供されています。

この社員食堂に、なんとパレスチナ料理が登場しました!

レンズ豆の炊き込みごはん「ムジャッダラ」です。JVCパレスチナ担当の藤屋が提供したレシピを、ファイザー名古屋工場の管理栄養士さんが日本人の口に合うようにアレンジしてくださいました。栄養バランスを考えて、カレー風味のチキン煮込みとヨーグルトも添えられています。さらにこのメニューは「おまけ」付き。パレスチナ・ガザ地区の幼稚園で補助食として配布しているチョコビスケットが付いています。

社員食堂でパレスチナ料理とは、おそらく日本初の試みではないでしょうか。記念すべき一人目の方、お味はいかがでしょう・・・?

「食べやすくっておいしいです」。ほっ!

これからも多くの社員さんが「Mutual Health Food」を注文してくださいますように。

<社員食堂でのパレスチナ料理、お一人目の方です>

<ファイザー名古屋工場管理栄養士の八木さん(左)と、コミュニティー・リレーション部の鈴木さん(右)>

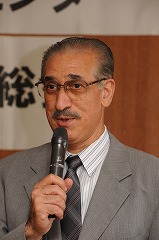

6月12日、会員総会の午後企画として「会員の集い」が開催され、NGO「カレ-ズの会」理事長かつJVC会員であるレシャード・カレッド医師にお話しいただいた。会場は、午後からの参加者を含め約50名でいっぱいに。みなさん昼食時の和やかな雰囲気とは一変、真剣な表情でカレッド医師の話に耳を傾けていた。

カレッド医師は1969年に来日。現在は静岡で開業医として地域医療に携わっている。その傍ら、自らが立ち上げたNGO「カレ-ズの会」で、アフガニスタン・カンダハール地方での医療支援や教育支援活動を2002年から始めた。「アフガニスタンには美しい建物、そして豊富な果物があった、とても素晴らしい国だった」と、カンダハールの写真を見せ、当時を振り返るカレッド医師は、美しかった祖国が破壊され苦しむ仲間の声に耳を傾ける一人なのだ。

アフガニスタンでは医師不足が深刻だという。また女性の患者が極端に多いことも問題だ。女性が多い原因の一つがお産である。ある地域では母子死亡率が一回のお産で約1.6%といわれているが、女性は実際に平均7回のお産を繰り返すため、リスクは1.6%の7倍、約11%だ。そのため女性にお産を毎年繰り返すことの危険性と予防方法を理解してもらうことや子どもを育てる知識など、母子保健分野での医療支援が必須である。JVCもこの分野を重視している。また教育支援も重要であると指摘、次世代を担う子どもたちが学べる機会を作ることの必要性を示唆した。

最後に、カレッド医師は、私たちがすべき4点を提案した。

・先ずは目を見開いて、しっかり関心を持つ

・自分に出来ることを、出来る範囲で行う

・社会の成熟した一員として、積極的に貢献をする

・世界平和は基より自国の平和と繁栄を他人事ではなく、自らの積極的な参加で維持する

日本国内の問題に対しても、決して人任せにしてしてはいけない。少子高齢化や高い失業率は、日本社会が抱える深刻な問題だが、これらは他でもない私たちの問題なのだ。私たちにとってアフガニスタンの現状や国際協力を考える以外にも、国内の問題にも目を向ける有意義な時間になった。

6月12日、JVCの会員総会が行われました。2009年度の報告、2010年度の計画を会員の皆さんに議決いただく場です。予定の3時間をオーバーする活発な議論・質問が交わされました。

今年嬉しく思ったのは、例年以上に多く「提案」をいただいたこと。

「ガザ支援船の拿捕は憤りを感じる。JVCはいろいろなアドボカシーをしているが、組織としてアドボカシーのテーマをもっと集中させてはどうか」

「新潟から来ました。もっと地方とのつながりを深めてほしいです」

「HPに有料コンテンツを掲載して資金調達をしてはどう?」

そして、「支援の輪を広げていくためにもっと会員にできることがある。遠慮せず会員に呼び掛けてほしい」という力強い言葉も。

今JVCでは、会計のアカウンタビリティなど組織体制の改善を進めています。「それと同時に、『意思を持った個人の共同体』というNGO本来のスタンスを忘れずにいたい」と代表の谷山(上写真)が挨拶。

30年目のJVC。関わる全ての人が意見を出し合って組織をつくるという姿勢は1980年の設立当初から変わっていません。

まだ会員でない方は、来年の会員総会でJVCの意思決定に参加しませんか?お待ちしています。

◎「会員」についてはこちらをご覧ください。

★午後の企画「レシャード・カレッド医師講演 アフガニスタンと日本、命を支える現場から」は追ってご報告します。

事務局長の清水です。

先日4年ぶりにアフガニスタンに出張してきました。

いい機会なので、山梨の自宅の庭で近所の人やお店(妻の営むカフェ「おちゃのじかん」)に来る人などを対象に報告会を開いてみました。

アフガン風に、外で座ってお茶を飲みながらというラフなスタイルで。

参加者は子ども含めて20人くらい。

皆さん、普段アフガニスタンの話を聞くこともないので、

気候のことや食べ物のことなど興味津々でした。

もちろん、JVCの医療活動のことや活動をとりまく政治状況についても理解を深めてもらいました。(と、思います...。)

前南アフリカ現地代表の津山直子が、今年南アフリカで行われるFIFAワールドカップに先駆け、5月29日にJICA地球ひろばで話をしました(JICA地球ひろば主催)。セミナーには約50人が参加し、みなさん熱心に津山の言葉に耳を傾けていました。

日本では、南アフリカは治安が悪い国という一面が強く報道されています。しかし、長年南アフリカに関わってきた津山は、「南アフリカは人々の歌、笑顔、そして青い空が素晴らしい、とても良い国なんです!」と現地の写真を紹介しました。特に南アフリカの人々の歌は強い力を持っていて、アパルトヘイト下では、彼らの歌声が銃を持つ白人を怯えさせるほどであったといいます。

南アフリカでは、1991年にアパルトヘイト関連法が撤廃されました。しかし、アパルトヘイトが撤廃された今も、南アフリカの人々の心に大きなわだかまりを残しました。その一つが、自信の喪失です。アパルトヘイト時代、人々の行動は厳しく制限され、人権も著しく侵害されていました。そのため、自由になった今でも、自信を持てない人々が数多くいるそうです。だからこそ、人々にとって誇りや自信につながる支援が必要だといいます。

津山の好きな言葉で、"Phambili"(パンビリ)という言葉があります。この言葉は日本語で、"前進する"という意味です。JVCの活動で南アフリカに関わり、持続的な農業やHIVの予防啓発活動を行ってきた津山は、南アフリカの人々に関わるにあたり、"南アフリカの人々と一緒に学び合う、分かち合う、助け合う、成長しあう、希望や夢を共有する姿勢"が重要で、私たち自身も前進していく必要があると話しました。最後に、「単発の支援は長続きしない。時間をかけて作ったものほど長く続く。(ワールドカップを機に)南アフリカについて、改めてみなさんに考えていただきたい」と、津山は参加者に呼びかけました。

エルサレム事務所から一時帰国中の福田直美が、パレスチナの現状をお伝えする報告会を4月20日に文京シビックセンターにて開催。学生さんや社会人やJVCにボランティアで関わっている方たちなど、約40名が参加されました。

ガザ地区では2008年末から3週間続いた軍事攻撃から1年以上経った今も、壊された建物が瓦礫のまま残っている様子を報告。ガザへの物資の搬入はイスラエルに管理されるという封鎖状態におかれ、セメントなどの復興物資が地区内に入らず、なすすべもなく放置されている建物が多いのです。

そんな中で、「今あるものでブロックを作ろうじゃないか」と瓦礫を砕き、溶かして、再度ブロックを作る動きも起こっています。そんな彼らが話すのは、「今私たちが必要なのは、食料援助よりもイスラエルの封鎖の解除だ」という根源的な訴えです。ただ足りないものを提供するのではなく、根本的な解決のために私たちは何をすべきなのか。ガザからの問いが投げかけられました。

一方西岸と東エルサレムでは、パレスチナ人の地区にイスラエル人が家を建てて住み始める「入植」が広がり、パレスチナ人の土地がどんどん少なくなっている様子を映像を交えて報告。

また「イスラエル人をテロリストから守る」との名目で建てられている分離壁が、パレスチナの人々が病院や仕事場へ行くのを難しくさせている現状を報告。できるだけ病気が早期に発見されるよう、JVCは壁の影響を受ける地域の学校で健康診断を行っています。「昔は2、3分で行けた病院が、壁ができてからは何十分もかかるんだ」と医師の声が伝えられました。

●会場からの質問●

Q「ガザでは失業率がとても高い(49%)とのことですが、どんな職業の失業が特に多いのですか?」

A「家具や衣類など製造業での失業率が特に高いです。かつては原材料もイスラエル側から入ってきており、またガザからイスラエル経由で輸出していましたが、今はそれが止められているというのが大きな理由です。逆に、公務員、国連職員、NGO職員、医者などは比較的失業が少ないです」

Q「子どもの栄養失調の話を聞きましたが、写真を見ると母親たちはずいぶん太っていますね。その理由は?」

A「栄養の偏りが理由の一つです。野菜が十分に摂れず、小麦粉と油に頼ることが多いです」

Q「イスラエル人がどんどんパレスチナ人の地域に入っていくのはなぜ?」

A「入植者は大きく分けて2種類います。ひとつが、経済的に余裕のない若いイスラエル人家族。入植地は税控除や教育で優遇されているのです。そういった人々は、自分たちで入植地に住んでいる、自分たちが入植者である、という認識はあまり強くないケースも多いのです。もうひとつが、熱心なユダヤ教徒の一部。『エルサレムは聖書でユダヤ教徒に約束された地だ』として、東エルサレムのパレスチナ人の家を自分たちのものにしようと動いています。この入植はオバマ政権も非難していて日本でもニュースになっています。」

●参加者の感想●

「インターネットやニュース、本から得るパレスチナの情報とはまた違った目線で見ることができてよかったです。自分なりにできることを探してみたいと感じました」

「映像が多く臨場感のある報告だったので、パレスチナにそれほど詳しくない私でも現場の状況が身近に感じられました」

「貧困などにさらされているパレスチナの人々を草の根的に支援することはもちろん重要ですが、イスラエル側にもアプローチしていけるといいのかなと感じました」

●パレスチナの活動はこちら●

https://www.ngo-jvc.com/jp/projects/palestine/

2月27日はJVCの30歳の誕生日でした。

これまでのJVCの話を聞いていると、とにかく、老若男女多種多様たくさんの「人」が集まり動かしてきた場だという気がします。JVC30年を振り返るには、やっぱり「人」ありき、ということで、ボランティアからスタッフから支援者から手当たり次第に呼びかけて「同窓会」をしてしまおう、という企画をたてました。

あまりに対象が多すぎて声をかけきれなかった感もありましたが(こんなもの知らなかった!という方ごめんなさい)、関東以外の地域から泊りがけで来てくれた方、海外赴任の合間に駆けつけてくれた方も含めて、当日は150人以上(JVCへのメッセージも募集したのですが、それだけでも120通以上)が集まりました。

目黒区立第八中学校2年生の授業でお話する機会をいただきました。テーマは「戦争と子どもたち ~イラクから見えること~」。

2003年に始まったイラク戦争。世界保健機構(WHO)は、イラク戦争開戦後の3年間に攻撃などで死亡したイラクの民間人の数は約15万人以上と発表しています。その原因の一つとして挙げられるのが、「クラスター爆弾」。1つの親爆弾から数百個もの子爆弾が広範囲にばらまかれる爆弾です。不発弾が地雷のように残り、紛争後も民間人、特に子どもが犠牲になるケースが後を絶ちません。

授業ではこのクラスター爆弾で被害に遭った少年を紹介。この鉄片は、クラスター爆弾の実際の破片です。これが体に突き刺さるとは・・・。

このクラスター爆弾、廃絶への動きが進んでいます。「クラスター爆弾禁止条約」の批准国が2月16日に30カ国に達して、今年8月1日に発効することが決まりました。

中学生の生徒さんが、今回の話を機にこれからの動きに関心を持ってくれることを願っています。

★クラスター爆弾を知るための本★

「クラスター爆弾なんてもういらない。―世界から兵器をなくすみんなの願い」

著:JVC事務局長 清水俊弘

¥1,470 合同出版 2008年9月発行