アフガニスタン最新情報

ここ数年、日本は多くの水害に見舞われていますが、アフガニスタンでも自然災害や老朽化によって建造物が被害を受けています。JVCの活動地、アフガニスタン東部のナンガルハル県クズクナール郡では、クナール川に架かっていた橋が崩落しました。

実はこの橋は、10年ほど前に米軍のPRT(Provincial Reconstruction Team、地域復興チーム)がアフガニスタンの復興「支援」のために建設したものです。PRTは、軍の活動を円滑にするとともに、「支援」によって住民の民心をつかむことも目的としています(注)。しかし10年もたたずに崩壊した橋は、いかにその「支援」が間に合わせのものだったかを示しています。

幸いけが人はなかったようですが、人々の往来に大きな支障が出ました。そこで地元の人がワイヤーでゴンドラを吊って川を渡る仕掛けを作り、今では多くの人がこれを利用しています。一人あたり20パキスタンルピー(約21円)を徴収しているとのことです。自分たちで何とかするたくましさ、そしてしっかりと料金をとるしたたかさ。橋のもろさとアフガニスタン人のたくましさに見事な対比を感じました。

注PRT についてはこちらもご覧ください。

https://www.ngo-jvc.com/jp/media/data/okinawa_afghan3.pdf

JVCアフガニスタン現地スタッフのサビルラから、以下のようなエピソードが届きました。診療所で出会った一人の少年のお話です。

人には物語があり、誰もが苦労を背負っています。子どもは学校で無邪気に友だちと遊び、子どもらしく生きるものですが、世の中にはそうできない子どももいます。彼らは家族を支えるために大人と同じような考え方をしなければなりません。

私(=サビルラ:訳注)がゴレーク村の診療所に行った時のことです。一人の少年から診療の順番を聞かれました。自分は診療を受けに来たのではないと答えると、彼は少し恥ずかしそうにしていました。私は、彼をなごませようと思っていろいろ話しかけてみたのですが、なかなか打ち解けてくれません。それは彼が小さい時から重ねて来た苦労のためです。

彼はシャー・モハマド君といいます。父の名前はザレーン。クナール県の出身で今はJVCの活動地ナンガルハル県カチャラ村に住んでいるそうです。シャー・モハマド君は、自分の正確な誕生日も年齢も知りません。たぶん11〜12才くらいでしょうか。彼は家族といっしょに7年前にカチャラ村に引っ越してきました。彼は3番目の子どもで、小さいころから父親や家族の手伝いをしてきました。家では、羊や山羊、牛を飼っており、カチャラ村に来てからもその世話をしています。また川の対岸までボートで人を渡す仕事もしていて、一日30パキスタンルピーを稼いでいます。

シャー・モハマド君は家のために働かねばならないので、学校に行ったことはありません。家畜の世話をしたり、父親の農作業を手伝ったりしています。今日は具合が悪い弟を病院まで連れてきました。父親はいつも畑仕事で忙しいので、彼が小さい子どものめんどうを見ています。

彼は、本当は学校に行って勉強がしたかったそうです。でもどうして自分が学校に行けなかったかわからないと言います。その話しぶりはまるで20歳の大人のようで、とてもこの年齢の子どもとは思えません。「食べ物を買うお金は持っているの」と聞いてみたら、「持っていない」と言うので、私は売店で何か買って弟といっしょに食べるようにと、お金をあげました。そして「勉強は大事だよ、一生懸命勉強すれば医者にだってなれるし、地位もお金も得られるんだから。家に帰ったらお父さんや家族に勉強がしたいと言ってごらん」と彼に伝えました。「うん、そうする」と彼は約束しました。

最近、私は同じカチャラ村出身のJVCスタッフ、ファザル・ハクに、その子のお父さんとなぜ彼を学校に行かせないのか話してみたいと頼みました。そして今日、そのお父さんと電話で話したところ、シャー・モハマド君は別の村の宗教学校で勉強を始めたということでした。

アフガニスタンの治安状況には、依然として改善の気配が見られません。多くの市民が自爆攻撃の犠牲となっています。国連の今年上半期の報告が発表されましたので、概要をお伝えします(※本翻訳は JVCによる非公式のものです)。

■[この翻訳の原文であるプレスリリースはこちら] "Extreme harm to Afghan civilians continues as suicide attacks worsen, latest UN report shows"

■[報告書本文はこちら] https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports

旧ソ連軍がアフガニスタンに侵攻してから38年。その後の内戦、タリバン統治、「9/11米国同時多発攻撃」に端を発したアメリカなどの軍事介入、そして今、タリバンの勢力拡大、「IS」を名乗る勢力の浸透など、アフガニスタンは今も紛争の絶えない場所となっています。38年という年月の長さは、成人の多くが生まれてから一度も平和な時を過ごしたことがないことを意味します。

こうした背景の中、JVCアフガニスタン事業地のスタッフたちの発案により、「平和と非暴力の学び合い」の活動がはじまりました。彼らの多くは青年時代をパキスタンで避難民として過ごしました。紛争の中で生まれ、育ち、平和な時を知らずに今日まで生きてきた彼らだからこそ、自分たちの子どもには平和な国を残してあげたいという思いが強いのかもしれません。

学び合いのためのワークショップには、JVCの保健・医療活動に協力してきた地元の青年ボランティアを含めた多くの若者たちが集まりました。10代から20代の若者です。ワークショップは、まず紛争と戦闘・戦争のちがいについて考えることから始まりました。紛争には、個人どうしの小さなもめごとから、集団どうし、国と国の大きな争いまで、いろいろな種類があります。紛争は広い意味での争いと言ってよいでしょう。集団で暮らしている人々の間では、考え方や価値観のちがい、利害などによって、争いごとが生じることは避けられません。争いを解決するために暴力を使うと、それは戦闘・戦争へと発展していきます。しかし、争いを本当に解決する手段は、暴力ではなく対話です。ワークショップでは、参加者が日々の暮らしの中で争いごとをどうやって解決してきたかを話し合いました。

ある村の近くに見捨てられて長く使われていない土地がありました。その土地の所有権をめぐり最近二つの村が対立、戦闘になりかねない状況になりました。長老たちの仲介で戦闘はまぬがれましたが、アフガニスタンでは実際に銃器による殺傷事件が起きることもあります。闘いのために外部から武装勢力を呼び込み、その結果治安が悪化してしまった地域もあります。争いごとをどうやって対話で解決できるか、参加者たちは熱心に話し合いました。日常生活から暴力行為をなくす努力を、家庭から地域へ、そして国へと広げていくことで国全体の平和が築かれるとスタッフは考えています。

今回のワークショップは、日本側ではなくJVCのアフガニスタン現地スタッフが自ら発案しました。アフガニスタンに平和を取り戻すために、私たちもぜひこの活動を応援していきたいと思います。今後も活動の進展を報告していきますので、皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

-

活動概要:

https://www.ngo-jvc.com/jp/projects/afghanistan/peacebuilding.html - 活動への資金が足りていない状況にあります。ご寄付はこちらから。ご支援どうぞよろしくお願いいたします。

ソ連侵攻から数えて40年近く紛争が続くアフガニスタンでは、犠牲となる民間人が後を絶たず、特に農村部ではインフラも届かない厳しい生活環境の中で人々が暮らしています。復興へは、長く遠い道のりが続きます。JVCは2001年の緊急支援以来、保健医療、教育支援、平和構築、提言という4つの活動を行っています。

近年は治安の悪化により日本人がアフガニスタンに入ることが非常に困難な状況が続いていますが、昨年12月、小野山と加藤がアフガニスタンを訪問しました!様々な制約の中ではあるものの、現地の仲間たちと再会し、交流や協議を行ってきました。

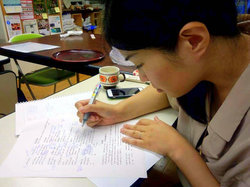

今回はアブドゥル バシール君(15)にインタビューをしました。バシール君はナンガハル県のケワ州バンガブ村に暮らすりんごと豆が大好物なアーマッド・コット男子校10年生(日本の高校1年生にあたる)です。

彼はとても賢く勤勉な高校生で、7年生から今まで学年一番の成績をとってきました。バシールくんに学年一番の成績を取り続ける理由を尋ねると、「父が教師だから」と言い、さらに「父は家で僕の勉強を一生懸命見てくれます。だから自分も学校の授業を頑張っています。例えば、授業でわからなかったところを聞くと、父が教えてくれます」と話してくれました。

『パシュトゥー語講座』概要

昨年(2016年)の8月末から、JVCアフガニスタンボランティアチーム(以下ボラチーム)のメンバーで月1回開催しているアフガニスタン公用語『パシュトゥー語講座』。恐らく開催されているのは日本でここが唯一ではないかと思われるこの外国語講座、このたび6回を終えました。ボラチームとしても語学講座の開催は、初めての試みでしたが、毎回7、8名のメンバーが参加し、アフガニスタンの公用語を学ぶ機会となっています。

全体2時間のうち前半で、ボラチームメンバーである日本人の講師(役)から基礎を学び、後半はスカイプでアフガニスタンとつないで、現地スタッフのアフガニスタン人の講師(役)から、実際の発音を学ぶというスタイルをとっています。

実際に現地のアフガン人スタッフとやりとりをすることで、ネイティヴの発音を知ることができ、また基本的なフレーズを定着させることにも役立っています。

学習内容としては、簡単な挨拶や自己紹介、基本的な文法、日常生活で使いそうなフレーズを学び、メンバー同士ペアを組んで発音の練習をする、というのが主なスタイルとなっています。アフガニスタンで現在流行している音楽の歌詞などから、パシュトゥー語を学ぶこともあります。

↑現地スタッフとスカイプでつないで発音練習。

10歳のヘワド君は可愛らしい10歳の少年です。ナンガハル州ケーワ地区カチャラ村に暮らすカチャラ男子校の3年生で、バナナとシリアルの中のお豆が大好物。ヘワド君の家族はお父さんが不治の病にかかり随分前に亡くなり、お母さんと二人の弟の4人暮らしです。ヘワド君はとても賢く、勉強にも一生懸命に取組んでいて、一年生の時からずーっとクラスで一番とのこと。

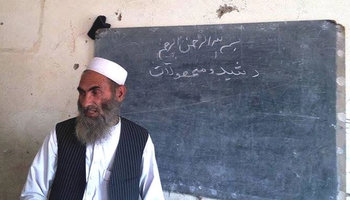

アブドゥル・マリークさんはナンガハール州ベイスード生まれの59歳、教師となって23年目の経験豊かな先生です。今はワチ・タンガイ高校(小学校・中学校・高校が一緒)で化学を教えています。プライベートでは、5人の息子と7人の娘、合計12人の子どもを持ち、オクラ(英語ではレディフィンガー、"ご婦人の指"と言います。)と茄子が大好物。そんなマリークさんにインタビューをしました。

今回ご紹介するのは、医療資材調達を担当しているサイード・サファルガーさんです。4人のお子さんを持つお父さんで、2007年からJVCで働いています。ソ連のアフガニスタン侵攻によって、生後40日あまりでパキスタンで難民となったサファラガーさん。小学校4年のアフガニスタン帰国まで、またアフガニスタンに戻ってからの人生をインタビューしました。