東京事務所スタッフ日記

2019年度のホームページ分析インターンの長谷崇弘です。普段はサイトのアクセス数を見ながら「このイベントの告知はみんな見てる!すごい!」だとか「このイベント面白そうだったからもっとみんなに見てほしかったなぁ、残念」なんて言いながらレポートを書いたりしています。

ということはさておき、5月19日に神田外語大学で開催された「国際フェスタCHIBA2019」に参加したので、イベントの内容や参加し終わっての感想などを述べていきます。

こんにちは!カレンダー担当の伊藤圭です。

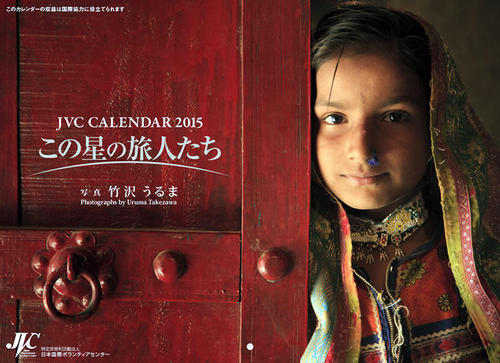

JVCが毎年販売している国際協力カレンダーですが、2019年版で30周年の節目を迎えました。そして気持ちを新たに現在、2020年のカレンダーの制作真っ最中です!

支援者のみなさまからは、毎年楽しみにしているというお声を数多くいただいておりますので(ありがとうございます!)、来年はどんなカレンダーができるのか、制作の過程やカレンダーのこぼれ話などをお伝えしていきたいと思います。

まずは最も気になるであろう2020年の写真家ですが、竹沢うるまさんに決定しました!

2015年の「この星の旅人たち」、2016年の「いのちいっぱい」に続き3度目の登場です。

皆さんこんにちは。2018年度広報インターンの藤井です。これが私のインターン生としての最後の記事になります!ぜひ最後までご覧ください。

2018年スタッフインタビュー第3回目は収益事業(カレンダー)担当の伊藤さんです。3姉妹のパパだという伊藤さん、フリースでますますお父さん感がアップしました。フリーカメラマンから国際協力NGOに入ることになったその経緯をじっくり伺いたいと思います。

皆さんこんにちは、2018年度広報インターンの藤井です。本日は、2月18日に開催された院内集会「国連小農宣言・家族農業の10年」のイベントレポートをお送りします。

まず最初に、この院内集会のキーワードである「国連小農宣言」と「家族農業の10年」についてざっくりご紹介します。

「国連小農宣言」と「家族農業の10年」とは

◇国連小農宣言

2018年12月に「小農と農村で働く人々の権利に関する国連宣言」(以下小農宣言)が採択されました。これは、小農の価値や役割を再評価した宣言で、賛成121・反対8・棄権54で採択されたものです。主な構図としては、農業国である途上国やその理念に賛同する途上国が賛成側、農業を大規模に行いたい先進国が反対側に回っています。日本は棄権票を投じました。

◇家族農業の10年

そもそも「家族農業」とは、農業の運営から管理までの大部分を1戸の家族で営んでいる農業のことを指します。現在世界の食糧の約8割が家族農業による政策で賄われており、世界の食糧生産において重要な役割を果たしています。しかし、近年の農業の大規模化に伴い小農の生活は脅かされています。このような現状をふまえ、国連は2014年、その年を「国際家族農業年」と位置付けることで家族農業の重要性を再認識させ、さらにそれを延長する形で2019年~2028年までの10年間を「家族農業の10年」とすることを決定しました。

このような国連宣言が採択され、かつ本年から「家族農業の10年」が始まるということで、今年は世界各地で小農についての再評価の機運が高まることが予想されます。世界で小農・家族農業が改めて脚光を浴びる2019年の今だからこそ、小農中心に農村が形作られてきた日本で、改めてその意義を考え政府に取り組みを求めようという趣旨で催されたのが、今回の院内集会でした。

こんにちは! 広報担当の並木です。

これまでパレスチナ事業担当を務めておりましたが、1月から広報チームに異動しています。皆さんが気になっている海外・現地の人々のこと、国際協力NGOのお仕事や取り組みのことなど、身近に感じていただけるような発信をしたいなと思っています。改めて、どうぞよろしくお願いいたします!

さて、私は先日パレスチナ・エルサレムに出張してきました。過去の駐在経験から「2月のパレスチナは寒い...」と思いきや、今年の2月は日光がさんさんと降り注ぎ、軽めのジャケットでお出かけできる日が続いていました(中東の冬は雨季なので、土砂降りの雨が降る日もありますが)。

びっくりしたのは、アーモンドの花がもう満開だったこと! 桜の花に似ているアーモンドを、ひと足お先に楽しんでいます。皆さんにも、春をおすそ分けできたら...と思い、写真をお届けします。

こんにちは。広報担当の仁茂田です。本日はぜひ皆様にご覧いただきたい映画をご紹介させてください。

2018年、コンゴ民主共和国のドニ・ムクウェゲ医師とともに、弱冠25歳でノーベル平和賞を受賞したナディア・ムラド氏。 少数派ヤジディ教徒の権利擁護を世界中に呼びかけ続けてきた彼女のドキュメンタリー映画が2月1日から日本でも公開されます。

皆さんこんにちは!2018年広報インターンの藤井です。今回はスタッフインタビューの第2回目ということで今回はスーダン事務所の現地駐在員の山本恭之さんにインタビューしました。山本さんは2018年4月に入職し10月からスーダンに赴任をしていますが、インタビューは赴任前の東京事務所での勤務期間にお伺いしています。

山本さんはこってこての関西人で、まわりに笑いを巻き起こすムードメーカーです。いつも明るい山本さんですが、今回は内に秘めた熱い想いも伺うことができました。山本さんの全てを余すことなくここに記していきたいと思います!

こんにちは!2018年度広報インターンの藤井です。

2015年に始まった「スタッフインタビュー」ですが、あれから3年経った今、スタッフの顔ぶれも少しづつ変わってきました。そこで本年度は「スタッフインタビュー続編」ということで、新しいスタッフにインタビューしていきたいと思います。どうしてNGOで働くことを選んだのか、また身近でしか知ることのできない意外な一面を記事にまとめ随時更新していきますのでどうぞお楽しみに!

さて、記念すべき2018年度第1回目はラオス事業現地駐在員の山室良平さんです。フルタイム雇用の経験なしでNGOに入ったという異色の経歴の持ち主。一見国際協力一筋!と硬い印象を受けますが実はお茶目な一面もあるのです。2016年にJVCに入職し、現在ラオス駐在3年目に入ったところです。一時帰国した際にたくさんお話を伺いました!

こんにちは、インターンの石塚です。

JVC副代表の清水俊弘さんと南相馬事業担当の横山さんと気仙沼の見学へ行ってきました。それは10月13日に山梨県韮崎市穴山町で行われる「穴山町サンマ祭り」の報告会のための視察の為です。

「サンマ祭り」とは今年で6回目となるイベントで、時間の経過とともに震災への関心が薄れていく中、震災を忘れないように気仙沼のさんまを食べながら被災地の現状を知り、これからの暮らしについて考えようというものです。詳しくはこちらをご覧ください。

今回の視察を通してベテランNGO職員の二人から学んできたJVCの気仙沼支援について、またこれからの暮らしについて書きたいと思います。そして今年で7年がたつ東日本大震災を振り返り、これからの災害への向き合い方について考えたいと思います。

こんにちは、そしてはじめまして!

2018年度ホームページインターンの石塚です。皆さんが目にするウェブ記事の更新を担当しています。1年間よろしくお願いします。

JVCでは7月からガザでの人道危機支援を始めました。その際に現地スタッフが見聞きしたニュースでは見られない現場の生の声を伝えます。この記事を見てくださっている方は少なからず人道支援やパレスチナに関心がある方ではないでしょうか。ガザの人がどのような状況なのか、また何を求めているか。想像する1つのきっかけとなればと思います。