スーダン日記

2年前の2013年に建設された避難民住居

2年前の2013年に建設された避難民住居年が明けて2016年になりましたが、去年を振り返ると、私たちJVCスーダン事業の最大の仕事は、カドグリ郊外に新しく100戸の避難民用住居を建設することでした。

市内から東に約5キロ、ティロという地区には2013年度に国連が建設した避難民用の住居があります。レンガ造り、トタン屋根のマッチ箱のような家々が230戸。私たちはここに給水施設(ウォーターヤード)を設置、その後の様子はこの現地便りでも紹介しました。

しかし、カドグリ市内外にいる避難民は約5万人。空き地にビニールシートや木の枝で「囲い」を作って生活している人たちも少なくありません。「避難民の居住環境を少しでも変えられないか」「小さくても、家を提供できないものか」そんな要望を受けて、私たちはこれまでの230戸に隣接して新たに100戸を作ることにしました。州政府から建設の許可が下り、準備を始めたのは4月のことです。

(前回から続く)

エンジン分解修理の練習をする研修生たちを見ていると、いつの間にか工場長のサイモンさんが後ろにやって来ています。

「今年の研修生は優秀だな。例年だったらエンジンの分解修理は1年の訓練期間の最後に行うんだが、今年は半年でもうここまで到達している」

工場長も、研修生の成長には満足そうです。

「今年の研修生は何人ですか?」

「15人だ」

JVCが運営していた当時に毎年20人程度を受け入れていた職業訓練は、2010年に工場が南スーダン人に引き継がれてからも継続されていました。しかし、内戦が起きて工場経営が難しくなった今でも継続されているのは驚きです。

その点を質問すると、

「どんな時でも、将来のために若い世代を育てるのが我々の役割だ」

工場長からは明確な答えが返ってきました。

「実習だけでなく、車両整備の基礎に関する講義だって継続しているぞ」

トタン板で仕切られた講義室を訪れると、10年近く前にJVCが持ち込んだ机と椅子、黒板がそのまま使われていました。非常勤ですが専任の講師もいます。

「でも、研修にかかる費用はどうやって工面しているんですか?」

それが、大きな疑問です。

「誰も支援をしてくれなければ、自分たちで稼ぐしかないだろう」

そう言ってサイモンさんが指さしたのは、整備工場の門の脇にあるトタン小屋です。

「幸いにも、この工場の隣はバス発着場で、たくさんの露店商が集まっている。露店商のための倉庫としてあの小屋を貸しているんだ」

なるほど、露店商らしき人たちが商品の衣料品や日用品を倉庫から運び出しているのが見えます。

「事務所の裏の給水塔からも収益を上げている」

「えっ、あの水って料金を取っているんですか?」

整備工場の給水塔に汲み上げた水を、周辺の屋台食堂で働く女性たちが汲みに来ているのは私も目にしていました。無料ではなく、有料販売だったのです。そうした収入を活用して、なんとか研修が続けられているのです。

(前回から続く)

サイモン工場長を中心に南スーダン人の整備士・スタッフによって運営される車両整備工場。その所有権を持っているのは、実は「南スーダン教会評議会」という教会組織です。私たちJVCとも十年来の友人になります。

事務所を訪問すると、事務局のレッチャさんが

「おいおい、いったい何年ぶりなんだ?」

とおどけたように言って歓迎してくれました。

互いの近況報告をしながら、話はどうしても現在の南スーダン情勢に行き着きます。教会評議会は、今回の内戦において戦闘当事者の双方に対して和解を促す働きかけも行っています。

「とにかく、この戦争の被害者は我々エクアトリア人だ」

レッチャさんは、今回の内戦は大統領派のディンカと反大統領派のヌエルという、国の中央から東北部にかけて住んでいる民族グループ同士の戦争だと言います。その説に従えば、首都ジュバを含む国の南部のエクトリア地方に住む人々は、自分たちには関係のない戦争のおかげでとんでもない被害を受けていることになります。

「戦火を逃れ、家畜の群れを連れた大量のディンカが南下してエクアトリア地方に避難してきている。いったいどうなると思う?」

ディンカの生活は半農半牧、所有するウシの頭数は半端ではありません。他方でエクアトリアの人々の生活は農耕が中心です。

「ウシが畑を荒らしてあちこちで大変な騒ぎだ」

もちろん、ディンカの人々こそ被害者だとも言えます。内戦の恐怖から安全な場所を求めて避難しても、移動先で今度は地元の人たちとの争いに巻き込まれているのです。和平が実現しない限り、次々に新しい紛争の火種が出てきます。

整備工場の敷地に入ると、右手に見える整備スペースではエンジンの分解修理が行われています。

私の訪問に驚いている整備士たちと再会の挨拶を交わし、事務所の扉を開けると会計担当のドゥドゥさんが帳簿を付けていました。

「あらまあ、久しぶりだねえ・・きょう来るなんて、全然知らなかったよ」

事前に連絡はしていたものの、確かに日付までは知らせていませんでした。それにしても、そんなに目を丸くして驚かなくても・・と苦笑しながら、

「ドゥドゥさん、元気でしたか?それに、工場のみんなも」

「みんな元気だよ。いま、工場長のサイモンはちょっと留守だけどね、すぐに戻るからね」

「じゃあ、ここで待たせてもらっていいですか?」

工場長を待つ間、2013年12月の市街戦についてドゥドゥさんに尋ねてみました。

「怖かったけどね・・整備工場は無事だったよ。このあたりは、戦闘が起きた場所からちょっと離れていたんだよ」

「ドゥドゥさんの家は?」

「ウチのあたりも大丈夫だったさ。家族も全員無事だよ」

ドゥドゥさんの家は、ジュバの西のはずれにそびえ立つ山の麓にあります。

「じゃあ、どこで戦闘が起きたのですか」

「軍の施設がある、あっちのほうさ」

ドゥドゥさんが指さしたのは、ニョクロンと呼ばれる地域。市の南西部にあたります。

「それと、ムヌキだよ。たくさん人が死んだって・・」

ムヌキは、市街地の北西に広がる住宅地です。南スーダンを構成する多様な民族グループの人々が住んでいますが、その中に、反大統領派リーダーの出身民族である「ヌエル」と呼ばれる人々が多く住む区域があります。大統領の出身民族である「ディンカ」の武装したグループが「ヌエル」を襲撃、または両者が戦闘をしたとの報告が多く寄せられています。殺戮、略奪、焼き打ちが行われ、恐怖を生き延びた人々は国連施設に逃げ込みました。襲撃や戦闘を行ったのが正規軍なのか、民兵、または武装した住民なのか、そしていったい何人が犠牲になったのか、その全体像は今も明らかにはなっていません。

スーダンにいる私のもとに、日本の新聞社から立て続けに電話が入りました。

「安全保障法案が可決されて、政府はさっそく、南スーダンに派遣している自衛隊に『駆けつけ警護』の任務を与えようとしていますが、それについてお話を聞かせていただけませんか?」

「ちょ、ちょっと待ってください。私がいるのはスーダンで、南スーダンではないのですが」

「はい、それは分かっていますが、でも、何かコメントを・・」

確かに、私は2007年から3年間、JVCの駐在員として独立前の南スーダン(当時はスーダンの一部)で生活をしていました。その後も「隣国」になったスーダンにいるわけですから、南スーダンの情報は色々と入ってきます。

今年6月には、久々に南スーダンの首都ジュバを訪問しました。今回の「現地便り」(4回連続)は、ジュバ訪問記を中心に自衛隊や「駆け付け警護」についても少し触れてみたいと思います。

青ナイル川にかかる橋を渡って、乗り合いバスはバハリと呼ばれる地区に入っていきます。

青ナイルと白ナイルの合流点に位置する首都ハルツームの都市圏は、川によって三つの地区に分けられています。ナイル左岸のオンドルマン、右岸のバハリ、そして青ナイルと白ナイルに挟まれた真ん中がハルツームです。

政府庁舎が集中し高級住宅地も広がるハルツームにくらべて、オンドルマンやバハリは庶民の町。ハルツームに比べて物価は安く、スーク(市場)は多くの人で賑わっています。私たちを乗せたバスはモスクの前を通り抜け、スークの雑踏の中で止まりました。

JVCハルツーム事務所のスタッフ、モナと私の行き先は、スークの外れにある種屋さんです。バスを降りてしばらく歩き、オート三輪の音がうるさい裏道に入ると、両側では揚げ魚を山積みにして売っています。ナイルの流れが近いからなのでしょう。威勢のいい売り子の声を受け流して進んでいくと、食品市場、鶏肉市場、そして住宅建材の店が続き、その先に、種屋が軒を連ねています。

5万人もの避難民が生活を送る南コルドファン州の州都カドグリの周辺で、JVCは避難民や地元住民とともに菜園づくりの活動を続けてきました。

子どもたちがルッコラやモロヘイヤ、オクラなどの野菜を食べて栄養を付け、家族で食べきれない分は市場で売って家計を助けようという取り組みです。

とはいっても、菜園づくりの活動がどの地区でも順調に進んでいるわけではありません。この「現地便り」でお馴染みのティロ避難民住宅の人々は、どちらかと言えば菜園づくりには関心が薄いようです。JVCが呼び掛けてもあまり反応がありません。

「毎日水をやらなくちゃいけないんでしょ。大変じゃないの?」

「野菜なんか作らなくたって、薪を集めて市場で売ればおカネになるわよ」

そんな声をよく聞きます。避難民住宅の大半の人々はブラム郡(カドグリ南方に広がる丘陵地帯)から戦火を逃れてきた人たちですが、ブラム郡ではもともと野菜づくりは盛んではありませんでした。

(前回から続く)

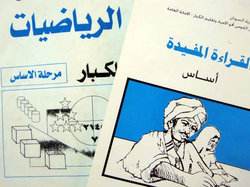

右がアラビア語、左が算数の教科書

右がアラビア語、左が算数の教科書識字教室の準備が着々と進んでいました。

この分野で経験豊富な現地NGOの協力で、2名の女性教員を紹介してもらうことができました。二人ともプロの学校教師ではありませんが、以前に研修を受け、これまでに何度も識字教室での指導の経験があります。

「いつも、教材はどんなものを使っているのですか?」

教員のひとり、マルカさんにJVCスタッフのアドランが尋ねました。

「教育省が作った初級のアラビア語と算数の教科書を使っています」

マルカさんはそう言って、実物を見せてくれました。アラビア語も算数も、文字や数字の読み方や書き方が、本当に初歩から学べるようになっています。

「いいものがありますね。でも、これをどこで手に入れたらいいのでしょう?」

そう尋ねるアドランに、もうひとりの教員、ラシャさんが笑いながら

「同じものは、もう手に入らないわよ。その教科書、いつのものだと思う?」

「えっ?」

アドランが手にした教科書を引っくり返して見ると、そこには「1999年」と書かれています。きれいに保管されているので新しそうに見えましたが、なんと16年前に発行されたものでした。

「もう、ずっと前から識字教室ではその教科書を使っているんだけど、まだ倉庫に山のように残っているのよ。ノートや鉛筆だってあるわ。今回も、それを使いましょう」

結局、新しく購入する必要があるのはチョーク1箱だけでした。

「えっ、なんですって?識字教室?」

JVCハルツーム事務所で電話を受けたスタッフのモナが、驚いた声を上げました。

「ちょっと、それ、本当に避難民住宅の人たちが自分たちで始めたの?誰から聞いた話?」

「しばらく前に、井戸管理委員のナフィサさんから・・」

電話口の向こうで答えているのは、JVCカドグリ事務所のアドランです。カドグリでの活動の様子を報告するため、700キロ離れた首都ハルツームの事務所に毎日電話を掛けてくるのです。

「まあ、アドラン、しばらく前から知っていたのね。でも、今まで報告してくれなかったじゃない」

「えっ、その、そんなに大事なことなんでしょうか?」

アドランは、ちょっとあわてました。JVCが支援をしてきたティロ避難民住宅の井戸管理委員会について近況報告をしようと思ったのに、識字教室のことで突っ込まれるとは・・

「あたりまえよ。みんなが識字教室に関心を持つなんて、すごいじゃない。読み書きができるようになれば、井戸管理委員会の活動だって、もっとやりやすくなると思わない?」

「みんな、カドグリから逃げ始めている。バスは毎日予約で一杯だ。バスに乗れない人がトラックの荷台にあふれている。カドグリはもうすぐ空っぽだ」

電話口のマルガニさんの声は、切迫しているというよりは、何か怒りを抑えているように聞こえました。カドグリ市内で商店を営む彼は、ずっと以前、私がカドグリに駐在していた頃からの知り合いです。首都ハルツームの私にかけてきた久々の電話で、何かを訴えたかったのかも知れません。

「いったい何のための選挙なんだ」

「マルガニさん...」

「選挙なんて、争いのもとになるだけだ。4年前のこと、覚えているだろう」

4年前、州知事選挙を引き金に始まったカドグリの市街戦。私は無事に首都ハルツームに退避しましたが、彼は店を略奪され、財産を失いました。マルガニさんだけではありません。戦闘は州内に広がり、村々は空爆を受け、家は焼かれ多くの家族が引き離されました。それは南コルドファン州の人々の記憶に深く刻まれたまま、今また「選挙」が近づいてきたのです。