「えっ、なんですって?識字教室?」

JVCハルツーム事務所で電話を受けたスタッフのモナが、驚いた声を上げました。

「ちょっと、それ、本当に避難民住宅の人たちが自分たちで始めたの?誰から聞いた話?」

「しばらく前に、井戸管理委員のナフィサさんから・・」

電話口の向こうで答えているのは、JVCカドグリ事務所のアドランです。カドグリでの活動の様子を報告するため、700キロ離れた首都ハルツームの事務所に毎日電話を掛けてくるのです。

「まあ、アドラン、しばらく前から知っていたのね。でも、今まで報告してくれなかったじゃない」

「えっ、その、そんなに大事なことなんでしょうか?」

アドランは、ちょっとあわてました。JVCが支援をしてきたティロ避難民住宅の井戸管理委員会について近況報告をしようと思ったのに、識字教室のことで突っ込まれるとは・・

「あたりまえよ。みんなが識字教室に関心を持つなんて、すごいじゃない。読み書きができるようになれば、井戸管理委員会の活動だって、もっとやりやすくなると思わない?」

なるほどそうか、と思いました。

井戸管理委員会の主な役割は、住民から分担金を集めてウォーターヤード(揚水機付きの井戸)の運営を行うことです。しかし委員会には読み書きや計算のできるメンバーがいないので、集金簿や会計帳簿などの記録を残すことができず困っているのです。集金係のハリマさんは、小学生の娘さんに集金簿への記入を手伝ってもらっています(2015年2月26日「ハリマさんの集金簿」)。委員会メンバーが読み書きできるようになれば、どれだけ助かるでしょうか。

「もちろん、井戸管理委員会の活動なんて、ほんの一例よ。読み書きができれば、いろんなことで役立つと思うわ」

「はい」

「こんど、識字教室の様子を見に行ってみるといいわ。そしたら、また報告してよ」

乾季のティロ避難民住宅。現在約150世帯が暮らしている

乾季のティロ避難民住宅。現在約150世帯が暮らしているJVCの赤い小さなクルマが土煙を上げて走っていきます。

ティロ本村を抜けると、そこからは未舗装のデコボコ道。雨季には道路の両側が背の高いソルガム畑になりますが、乾季の今は赤茶けた土の上に視界を遮るものはありません。避難民住宅のレンガ造りの家々とJVCが建設したウォーターヤードの青い給水タンクが遠くに見え、やがてぐんぐん近づいてきました。

会場となる教室。二つの部屋に分かれ、昼間はそれぞれ幼稚園、小学校の教室として使われている

会場となる教室。二つの部屋に分かれ、昼間はそれぞれ幼稚園、小学校の教室として使われている今日の行き先は、いつものウォーターヤードではありません。そこから右に折れ、少し走ると避難民住宅の幼稚園があります。その教室を借りて、4時から識字教室が始まるはずです。

アドランがクルマから降りると、午後の日差しはまだ強く、肌がジリジリと焼かれるようです。1月もすでに下旬、そろそろ本格的な暑さの到来でしょうか。急いで、誰もいない幼稚園の教室に飛び込みました。

教室とはいっても、コンクリートで作った「囲い」にトタン屋根を乗せた、とても簡素なものです。ユニセフの支援で昨年建設されました。二つの教室のうち、ひとつは小学校入学前の子どもたちが通う幼稚園として、もうひとつは小学校の1年生クラスとして使われています。あれ、2年生以上の教室はいったいどこにあるのかって・・・実は、どこにもありません。本来は増築されるはずなのですが、計画が進んでいないようです。現状では、2年生になったら別の小学校に編入されるしかありません。

「4時頃に始まるって、ナフィサさんは言ってたたんだけどな・・」

そろそろ4時半になりますが、誰も集まってこないどころか、ナフィサさん本人もまだ姿を見せません。本当に識字教室が始まるのか少し不安になりましたが、もう少し待ってみることにしました。そもそも、ここに住む人々は都会のように時計を気にする生活をしているわけではありません。ナフィサさんが「4時」と言ったのも、夕方、というくらいの意味だったのかも知れません。

5時頃になって、一気に人が集まり始めました。

集まり始めた「生徒」。どこからともなく大きなビニールシートを持ち込んで座っている。

集まり始めた「生徒」。どこからともなく大きなビニールシートを持ち込んで座っている。やってきたのは全員が女性。水汲みや薪拾いをしている昼間とは違って、みなカラフルなトブ(一枚布の女性の着衣)を身にまとっています。コンクリートの床にビニールシートを敷いて座り、さっそくおしゃべりが始まりました。

ナフィサさん、そして井戸管理委員会の集金係、ハリマさんもやってきました。

「あれ、こんなところに来るなんて珍しいね、どうしたのかね」

ハリマさんがアドランに尋ねてきました。

「ちょっと、見学に来たんです・・どうですか、この教室は」

「とってもいいよ。アラビア語の書き方と算数を習ってるんだよ、ほら」

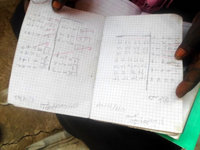

そう言って、手にしたノートを開いて見せてくれました。数字の練習や足し算・引き算が何ページも続き、先生が添削した形跡もあります。アラビア文字は、なぜかあまり書き込まれていません。

ナディアさんやハリマさんのような「お母さん世代」の中に、10代に見える若い女性たちも混ざっています。避難前に生活していた村で小学校に通っていなかったのかも知れません。

やがて先生が姿を見せ、クラスが始まりました。この日の生徒は12人です。

算数の課題が書き込まれたノート。使われているのは算用数字ではなく、アラビア文字の数字

算数の課題が書き込まれたノート。使われているのは算用数字ではなく、アラビア文字の数字 先生がやってきて、クラスが始まった

先生がやってきて、クラスが始まった約1時間の授業が終わりました。だいぶ日が傾いてきましたが、まだ暑さはやわらぎません。

ナフィサさん、それに先生のザハラさんに残ってもらって、少し話を聞きました。

「ザハラさんはね、昼間はこの幼稚園で先生をしているんだよ」

ナフィサさんによると、しばらく前に幼稚園の先生、つまりザハラさんと児童の母親たちの懇談会があり、その時に「母親教室」のアイデアが出たのだそうです。みんな喜び、「母親」以外の人も参加して教室が始まりました。ひと月ほど前のことです。

「でもね、いま、ちょっと困っているんです」

とザハラさんが言いました。

「私はカドグリの町からここまで通ってくるのですが、午前中の幼稚園はいいけれど、夕方に識字教室のためにもう一度出てくるのは、家の事情で難しくなってきたんです」

識字教室は、家事や草刈り、薪拾いなどが一段落する夕方からでないと、皆が参加できません。幼稚園が終わって続けざまに識字教室、というわけにはいかないのです。

そんな事情で、ザハラさんが今後も続けるのは無理という話でした。代わりの人のアテはありません。

「というわけで、このままでは識字教室はなくなってしまいそうです」

アドランが、電話でハルツーム事務所のモナに報告してきました。携帯電話を片手に、モナはカドグリから送られてきた写真をパソコンの画面で見ています。

「こうしてノートに何度も書き込んで練習しているのね」

「えっ、なんですって?」

「ごめん、いま写真を見てるのよ。教室でみんなのノートを写真に撮って、送ってくれたでしょ」

「あっ、はい。アラビア語の読み書きは少し難しいけれど、算数はどんどん理解が進むって、ザハラさんも感心していました」

「そうみたいね。みんな、すごく熱心じゃない・・ねえ、アドラン」

「はい」

「これ、ウォーターヤードの運営の手助けとして、JVCが支援してもいいんじゃない。井戸管理委員会の人たちも教室に参加してるんでしょ」

「はい、ナフィサさん、ハリマさん、それに、この前は欠席していましたが、アワディヤさんも教室に来ているそうです」

「じゃあ、ちょっと具体的に検討してみましょうよ。アドラン、カドグリに、識字教室を長く運営している現地のNGOがあるって聞いたわ。そこに行って、教員の派遣とかカリキュラムや教材のこととか、少し聞いてみてくれない」

こうして、識字教室の準備が始まりました。

(つづく)お知らせ:

一時帰国する今井の「出前報告会」はいかがでしょうか?

「スーダン日記」執筆者、今井は1年に3回程度のペースで日本に一時帰国しています。その機会に、皆さんのご近所、学校、サークルの集まりなどに今井を呼んで、「出前報告会」はいかがでしょうか。セミナーや学校の授業からお茶を飲みながらの懇談まで、スーダンの生活文化、紛争地での人道支援、「スーダン日記」に書き切れない活動のエピソードなどをお話しさせていただきます。日時や費用、また首都圏以外への出張についても、まずはご相談ください。

メール:info@ngo-jvc.net 電話:03-3834-2388

【おことわり】

JVCは、スーダンの首都ハルツームから南に約700キロ離れた南コルドファン州カドグリ市周辺にて事業を実施しています。紛争により州内の治安状況が不安定なため、JVC現地代表の今井は首都に駐在し、カドグリではスーダン人スタッフが日常の事業運営にあたっています。このため、2012年1月以降の「現地便り」は、カドグリの状況や活動の様子を、現地スタッフの報告に基づいて今井が執筆したものです。なお、文中に登場する住民のお名前には仮名を使わせていただいております。

この活動への寄付を受け付けています!

今、日本全国で約2,000人の方がマンスリー募金でご協力くださっています。月500円からの支援に、ぜひご参加ください。

郵便局に備え付けの振込用紙をご利用ください。

口座番号: 00190-9-27495

加入者名: JVC東京事務所

※振込用紙の通信欄に、支援したい活動名や国名をお書きください(「カンボジアの支援」など)。

※手数料のご負担をお願いしております。

JVCは認定NPO法人です。ご寄付により控除を受けられます(1万円の募金で3,200円が還付されます)。所得税控除に加え、東京・神奈川の方は住民税の控除も。詳しくはこちらをご覧ください。

遺産/遺贈寄付も受け付けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。