会報誌Trial&Error

- ウクライナ情勢とJVC

〜JVCは活動地でない場所にどう「関わる」か〜 - ロシアのウクライナ侵攻を機に、JVCでは「現地のため何かできるのか」「どう関わるのか」との話し合いや学習会を続けた。そしてさまざまな視点を得る。「悪」=ロシアを「善」=西側諸国が軍事力で叩くという「わかりやすい」構図は犠牲になる人びとを看過してしまうこと。日本も有事に備え、特に沖縄で軍事態勢強化に入ったこと。私たちがするべきは軍拡にNOと声を上げることだ。日韓の市民・研究者が国連に宛てた、ウクライナ戦争の停戦仲介を求める書簡にもJVCは賛同した。JVCは今後も、この問題での学びや意見交換を続けていく。

【発行年月日: 2022年10月20日】

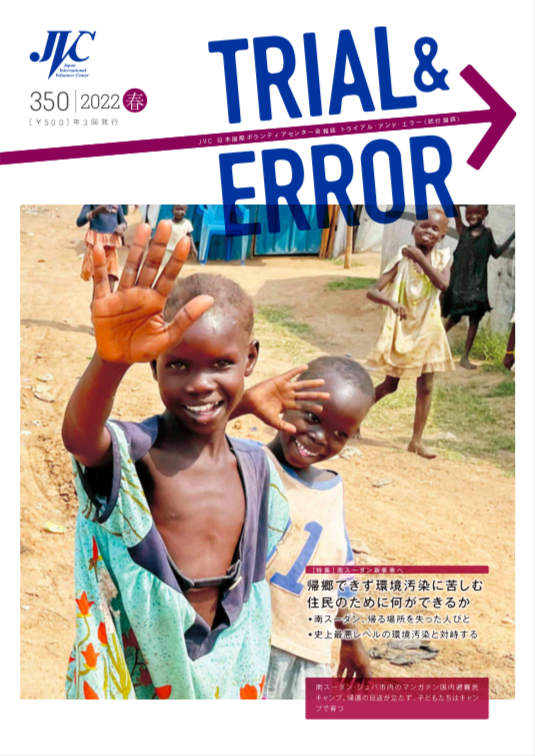

- 南スーダン 帰郷できず環境汚染に苦しむ 住民のために何ができるか

- 「人道支援」は必要だ。だが紛争地の多くのNGOでは、「人道支援」 以外に求められる活動の実践は少ない。JVCは今後、南スーダンでそれら分野の活動にも舵を切る。内戦で多くの避難民が生まれたが、 村が焼き払われたり、家や土地が誰かに占有され帰郷できない住民。 石油掘削企業の油田廃棄物の放置による奇形児や流産の多発に苦し む住民。これら住民が故郷での安定的な生活を実現する。そして環 境汚染に声をあげる。この二つを見据えて新規事業を立案したい。

【発行年月日: 2022年4月20日】

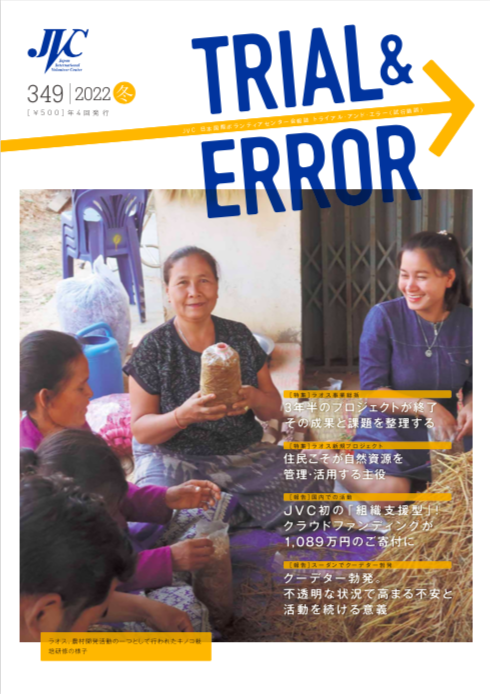

- ラオス 3年半のプロジェクトが終了 その成果と課題を整理する

- サワンナケート県の農村で、「自然資源の自主管理・利用」と「農村開発活動」の3年半にわたるプロジェクトが 21年9月に終了。前者では、 自然資源の共同管理体制を構築したことで、ずさんな開発から村を 守る基盤ができ、後者では、さまざまな農産物の栽培技術の取得や、 家畜管理や水資源の整備などを、自信をもって取り組む住民が増えた。 課題は、この成果をいかに他地域に広げていくかである。

【発行年月日: 2022年1月20日】

- どんな状況でも対話の扉を叩き続ける

- 今年8月、タリバーンがアフガニスタンのほぼ全土を制圧して政権復帰した。メディアは、女性の人権問題や避難を求め空港に殺到する人々を報道するばかりで、政権奪取に至るまでの検証や対テロ戦争の検証もないままタリバーンを批判する。

だが、現地のNGOは早速タリバーンとの対話を重ね、9月上旬に女性の識字教育活動の許可を得た。この事例は、国際社会も、批判だけではなくタリバーンとの対話の扉を叩き続ける必要性を示唆しているのだ。

【発行年月日: 2021年10月20日】

- 東エルサレムにおける女性の生計向上とエンパワメント事業

- 東エルサレムでのパレスチナ人の生活は厳しい。ユダヤ人入植による強制立ち退きに怯え、教育施設の不足は成人後の貧困に直結する。一方、パレスチナ人社会にも女性の外出や就労を許さない。だが女性が事務局長を務めるNGOは、男性住民の反発を受けながらも、地域の女性への職業訓練などを展開。女性が徐々に自身の権利を認識し、自信をもち始めた活動を報告する。

【発行年月日: 2021年7月20日】

2020年度ダイジェスト

- 【4月】

初のオンラインによるマンスリーサポーター100人募集のキャンペーンを実施。音楽評論家の湯川礼子さんやJVC初代事務局長の星野昌子さんなどからもメッセージが寄せられた。 - 【7月】

JVCが国内外のNGOと連携して事業の中止を求めてきた、日本のODA事業の一つである大規模農業開発事業プロサバンナを中止に追い込んだ。 - 【10月】

パレスチナ事業がインターネットを通じて寄付を募るクラウドファンディングに初挑戦。ガザに対する理解も広めながら、目標額を達成。 - 【11月】

「JVC国際協力カレンダー2021」発行記念イベント"コロナを乗り越え、今こそ「つながり」を"。ジャーナリスト堀潤さんトークを開催。 - 【12月/2月】

1980年のJVC設立当初からの活動地であるカンボジアとタイにおける事業の終了を機に、この40年間の振り返りの座談会を2回にわたって実施。 - 【3月】

新型コロナウイルス感染症の拡大で、JVCの活動も影響を受けた。ラオスでの農業研修の様子。

【発行年月日: 2021年7月20日】

- 支援する・されるから対等の関係に移行した今、タイとカンボジアの事業は終わるが新たな交流へ

-

1980年の設立からJVCが関わってきたタイとカンボジアでの事業は、40年を経た2020年度で終了となる。

この節目に、この40年間の事業の経緯を座談会形式で振り返ろうと、本誌前号ではその前編として、緊急救援から農村開発に移行するまでの80〜90年代についてを初期のスタッフに語ってもらった。

「何かやらざるを得ない」との衝動的な思いから現地に飛び込み、困窮する人々を支援し続けた日々。

その活動は90年代後半から農村部での、日本と現地での人材育成、農民が決 定権をもつ市場の確立、日本とタイの農民交流など、支援する・されるの関係ではなく、現地NGOと対等の関係を構築できたからこそ実現したことばかりだ。

両国での事業は終わる。だがこの40年で築いてきたネットワークは、今後の新たな交流を可能にする。

座談会後編では、これら事業について、90年代後半から2010年代後半にかけて関わったスタッフに語ってもらう。

【発行年月日: 2021年4月20日】

- 1980年代と90年代に始めた事業から見える意義 そして教訓を語りつくす

1980年の設立から40年が経過し、 時代が激しく変化する中、果たしてJVCはどのような課題に向き合い、世界のどの地域でどのような活動をすべきなのか?

一昨年から昨年にかけて、私たちはこのような問いを自らに投げかけ、活動をゼロベースで見直す「事業再編」の議論を全スタッフ参加で行ってきた(本誌340号28ページの今井執筆記事、343号巻頭の座談会記事を参照)。

その議論から見えてきた今後のJVCの方向性には、新しい国や地域での事業展開の可能性と同時に、これまで実施してきたいくつかの事業の終了が含まれている。 具体的には、カンボジア、タイ、アフガニスタン、イラクの4事業が2021年3月をもって国別事業としては終了することになった。

終了にはそれぞれの理由や背景がある。 JVC創設期から活動を続けてきたカンボジアやタイについては、できることをやり切り、役割を果たしての終了と言うことができるだろう。厳しい社会状況が続くアフガニスタンやイラクでは、現地への渡航制限や資金面での制約といった 要因が事業終了の背景にあるが、JVCが連携してきた現地NGOによって何らかの活動は今後も続けられていく。終了の理由はどうあれ、事業を閉じるにあたっては、それまでの活動の歴史からその意義や成果、失敗と教訓を見出し、 未来に生かすことが大切だ。

そこで今号から何回かにわたり、終了する事業に関わるJVCの歩みを振り返ってみたい。初回は、JVC設立から1990年代までのタイとカンボジアに焦点を当て、当時を知る大先輩たちに座談会で大いに語っていただいた。

【発行年月日: 2021年1月20日】

- 炙りだされた課題に JVCは 何を始めるのか

- 設立40年を迎えたJVCだが、今までの議論は各国の各事業に集中し、事業の枠や国の枠を超えての議論がなされていなかった。2023年に真の意味で「インターナショナル」な活動を始めるための事業再編について、数日間にわたる話し合いが、昨年と今年行われた。全スタッフが自分の思いをぶつけ、質問を受け、担当する事業で覚える「本当に効果的な活動なのか」とのジレンマも吐き出され、今後の指針が見えてきた。

その話し合いに参加したスタッフが捉えたJVCの過去、 現在、未来を座談会で語った

【発行年月日: 2020年10月20日】

- コロナ禍だからこそ JVCは足軸を変えない

- 新型コロナウイルスは全人類に降りかかった厄災だ。だが時間の経過とともにあぶり出されたのは、コロナ禍に始まった不況で非正規労働者が真っ先に解雇され、貧困層は明日の食事に困り、しかし補償は薄いという、従来の社会が抱えていた課題であった。だからこそ、JVCがコロナ禍でなすべきことは従来の活動を維持することだ。

いま、コロナ禍をきかっけに、 JVCの活動の意義が再認識されている。

【発行年月日: 2020年7月20日】