現地だよりで以前ご紹介した2011年夏休みのワークショップに引き続き、2012年の冬休みにも、キルク-クで「こどもたちとつくる地域の平和」ワークショップを実施しました。そしてこの5月11日(金)~12日(土)の二日間をかけて、JVCから2名担当者がクルド地区のスレイマニヤを訪問し、キルク-クから車で約1時間半の道のりをかけてスレイマニヤに来ていただいたワークショップ参加者の子どもたちやその保護者の方々、地域住民の方々にお目にかかることができました。【残念ながら未だにキルク-ク現地の治安が良く無いので、外国人であるJVCの日本人スタッフが現地を訪問することができません。】

【スレイマニヤ会議の参加者(現地側)】

1.INSAN(現地パートナー)スタッフ

INSAN代表 アリーさん

INSAN現地調整員 インティサールさん

ワークショップ講師 サウサンさん

INSANドライバー モハメドさん

2.ワークショップ参加者とその保護者

ヨーセフ君(5年生)とそのいとこのラーエドさん(警察官)

アラクさん(4年生)とその妹(5歳)とその母親(主婦)

3.地域住民、INSANボランティアスタッフ

ガ-リブさん(隣町の校長先生)

モハメドさん(ラパリーン地区住民。理髪店主)

オマールさん(INSAN学生ボランティア)

ババさん(地域の名士で市役所の職員。末息子がワークショップ参加者)

ラーエドさん(INSAN海上スタッフ(警察官のラーエドさんとは別人)

ジヤードさん(INSAN学生ボランティア)

今回で通算4回目の実施となるワークショップでは、実施後の振り返りの中で、子どもたちが参加することでどのように変わったのか、家族をはじめとする地域の人びとに影響を及ぼしているのかを見ることを狙いとしました。このため、前回の夏のワークショップを終えた後の振り返りの段階から、子どもたちが参加している間にただ楽しんで絵を描いて良かったということだけで終わらないように、ワークショップの場がどれだけ平和のための学びの場になるのかということを、現地の実施協力団体であるINSANのスタッフも真剣に話し合いました。

その結果、INSANが考え出した方法は、冬休みのワークショップでは、毎回のセッションの中で、絵を描くこと、寸劇に参加すること、ゲームを楽しむことのそれぞれに課題を設定することでした。課題としては、(1)コンフリクト・マネジメント(対立、衝突があった場合、どのように解決していくか)、(2)子どもの権利、(3) 学校で起きる問題と子どもたち自身が持つ責任、(4)身の回りの 出来事で考える平和構築、(5)落ち着いた・平和的な態度、などです。INSANスタッフは毎回のセッションごとにフィードバックを行い、どのような学びがあり変化がもたらされたかを毎回話し合い、評価しています。

2012年冬学期のワークショップの概要

子どもたちの交流を通して大人も含めて地域の人々の交流や対話を促し、相互理解を進めることによって、地域の人々の対立を防ぎ、地域の平和づくりに貢献することを目指しての活動です。ワークショップの模様は地元の衛星TV局(キルク-クTV)でも取り上げられました。その様子はYouTubeにも載っています。(クルド語の原語に英語の字幕つき) http://www.youtube.com/watch?v=TKGlvLHWtzY

- プロジェクト期間: 2012年2月1日~3月31日

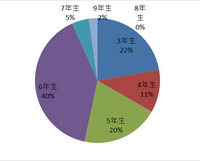

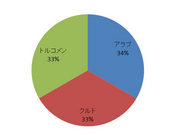

- 参加者:小学3年生~中学3年生 45名

(キルク-ク市ラパリーン地区、ハリーヤ地区、ナシール地区の3地区の22校から)

*45名は新しい参加者。今回は新しい試みとして、2011年夏休みの通算第3期ワークショップに参加していた4年生~6年生のうち10人前後も毎回OB、OGとして参加。 - ワークショップの日時・場所

2012年2月5日(日)~3月31日(土) 9:00-12:00 会場=ラパリーン地区地域センター

*冬休み期間中の2月5日~18日までは毎日(10-11日を除く)

*新学期開始後の2月19日以降は毎週末の金曜-土曜の2日間のみ×4週間+最終発表会

※画像はクリックすると拡大します。

スレイマニヤでのインタビューでわかったこと

- 親や保護者が、子どもがワークショップに参加した後の変化を感じていることがわかりました。

たとえば、家でもワークショップで教材として作った作品を制作して親兄弟にプレゼントするだ けでなく、ワークショップで学んだ事の実践として、兄弟げんかの仲裁に入る、家族に対して衝突があった時どうしたらよいか説明する、問題が起きたとき話し合いで解決しようとする、自分にも責任があることを感じて態度が良くなる、落ち着いて来るなどの変化が挙げられています。このような変化を親は好意的に感じています。 - 子どもたちが家庭で、近所でワークショップに参加した様子を伝えています。

ワークショップに参加して、毎回のセッションでどのような事を学んでいるのか、参加した本人が家庭で親や兄弟に話をしている様子がうかがえます。また、同じ学校の友だちや近所の友だちにも話をしていて、その結果、学校の友だちや近所の同級生がワークショップへの参加を希望してやって来ると言うケースも起きています。 - 地域住民の反応や学校の先生の実践

3月31日に行われたワークショップ最終日発表会=両親や地域関係者を招待してのセッション=では、子どもたちが身の回りで起きていることを通して、衝突を平和的に解決する方法を自分たちで選んで見つけることを寸劇で発表しています。これに感銘を受けた参加者も多く、子どもができるのだから、年上で大人の私たちも、といった声を聞いています。招待されて参加した隣町の校長先生は、さっそく自分の学校でも実践に移そうとして、学校の教師に対して、衝突が起きたときの対応についての講義を行い、先生たちは毎日授業の前の5分間に、コンフリクト・マネジメント、子どもの権利、規律のある(子どもとしての責任のある)態度などについて、子どもに話を持つようになっています。

ボランティアスタッフの多くは、もともと子どもたちの教育に関心を持っていた人びとで、INSANが実施していた若者向けの職業訓練やコンピューターネットワークを利用してのネットワーク作りなどの研修に参加したことでINSANとの関わりを持ち、ワークショップを手伝うようになった人びとです。中にはバグダッドで生まれて育つ間にアラビア語で教育を受けた後に、迫害を受けて避難民としてキルク-クに来た後、学校に編入できるまでに3年のブランクがあり、編入ができた後も周りがクルド語を話す人ばかりという環境でなかなかなじめなかったという経験を持っているクルド人の若者もいて、自分の経験から次世代の子どもたちには平和な環境で育って欲しいと切実に願っていました。