2019年度ホームページ分析インターンの長谷です。この原稿を書いている前日(7/29)梅雨明けが気象庁から発表されました。くもりや雨が続く日からようやく解放されると思うと気持ちも晴れ晴れしますね。洗濯物がよく乾くのが何よりもうれしいです。

そんな梅雨明け宣言が出される2日前の7月27日(土)、日比谷図書文化館が主催している「日比谷カレッジ」の一環として行われた、シャンティ国際ボランティア会のイベント「絵本を手にした子どもたちの今~絵本を届けてきた20年~」に参加してきました。普段関わっているJVCとは異なる団体の活動を知りたい、加えて他の団体と比較したときにJVCの特徴がどこにあるのかがより鮮明になるのではないかと思ったことが参加した大きな理由です。

会場の様子。女性と子どもの参加者が多かった。

会場の様子。女性と子どもの参加者が多かった。イベントの内容、シャンティさんの活動の特徴を述べたうえで、そこから見えてくるJVCの活動の強みはどこにあるのか、ということについて書いていきます。ぜひ最後までご覧ください。

絵本が紡ぐ国際協力 ―日本の絵本をアジアへ―

14時に始まったこのイベントは、前半は世界の現状を紹介したうえでシャンティさんがどんな活動をしてきたのかを説明してくれました。説明して頂いたのは広報リレーションズ課課長の鈴木晶子さん。海外と日本をつなぐ仕事をしたいと感じ、アジアや中東などのあまりニュースにならない世界のことを知り、知ったことを伝えるために今の仕事を選んだそうです。

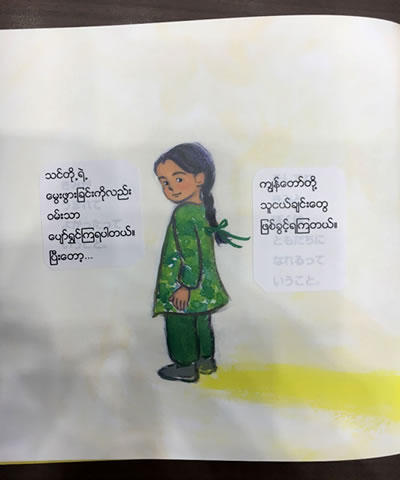

後半は絵本作りのワークショップ。日本語文の上にビルマ語のシールを貼りました。今回作った絵本は現地の子どもたちに送るそうです。イベント以外の時はボランティアの方がシールの切り貼りを担当されているそうで、本の選別から翻訳、発送までにかなり時間がかかっていると思うと、手間をかけて現地に届けていることが伺えます。

ビルマ語訳用に選ばれた3冊の絵本。平和の種を植える役割を果たしている。

ビルマ語訳用に選ばれた3冊の絵本。平和の種を植える役割を果たしている。 『へいわってどんなこと?』36ページより。日本語が見えなくなるようにシールを貼るのがコツとのこと。

『へいわってどんなこと?』36ページより。日本語が見えなくなるようにシールを貼るのがコツとのこと。次に、イベントに参加して感じたシャンティさんの特徴と、それと比較して考えられるJVCの特徴について書いていきます。

「教育」のシャンティ、JVCは?

まずは簡単にシャンティさんの成り立ちについて触れたいと思います。設立は1981年で、1980年に発足した、カンボジア難民の緊急救援活動が目的の曹洞宗東南アジア難民救済会議(JSRC)の活動を継続させるために設立されました。最初の活動は本の印刷や図書館活動。団体設立当初から教育に注目して「本の力を、生きる力に」するように尽力し、アジア地域で活動しています。

シャンティさんの活動の大きな特徴は「教育」です。イベントではアジアの子どもが教育を受けられていないことや受けられても途中で辞めてしまうこと、その結果、大人になっても文字の読み書きができず貧困サイクルにはまってしまう問題があると鈴木さんは仰っていました。その問題に対するアプローチとして、絵本を届ける運動や移動図書館の運営という手段を取っている。何をしている団体かクリアにイメージでき、他人にも説明しやすい活動をしています。

ではJVCはどんな団体なのでしょうか。JVCを支える三つの活動、地域開発・人道支援/平和構築・政策提言。事業の中身を説明することはできても、団体の特徴を簡潔に述べられない。この説明の難しさはどこから来るのだろうと感じています(ちなみに鈴木さんは「JVCさんは食と関連の深い団体ですよね」と仰っていました)。

一言で表せない理由、それはJVCのキャッチフレーズに関係するのではないでしょうか。「足りないものをあげるのではなく、つくる方法を一緒に考える。紛争で傷ついた人を助けるだけではなく、紛争を起こさない道をつくる」。このキャッチフレーズこそがJVCに多様な活動を、一言で言い表せない難しさをもたらしていて、その両面性がJVCの強みになっているのかなと思います。そして疑問の答えがインターン期間終了である来年の3月に少しでも分かっていればいいなと思います。

最後はJVCの話ばかりになってしまいましたが、鈴木さんを始めシャンティ国際ボランティア会の方々、日比谷図書文化館のスタッフの方々、イベントに参加させていただきありがとうございました。

この活動への寄付を受け付けています!

今、日本全国で約2,000人の方がマンスリー募金でご協力くださっています。月500円からの支援に、ぜひご参加ください。

郵便局に備え付けの振込用紙をご利用ください。

口座番号: 00190-9-27495

加入者名: JVC東京事務所

※振込用紙の通信欄に、支援したい活動名や国名をお書きください(「カンボジアの支援」など)。

※手数料のご負担をお願いしております。

JVCは認定NPO法人です。ご寄付により控除を受けられます(1万円の募金で3,200円が還付されます)。所得税控除に加え、東京・神奈川の方は住民税の控除も。詳しくはこちらをご覧ください。

遺産/遺贈寄付も受け付けています。詳しくはこちらのページをご覧ください。