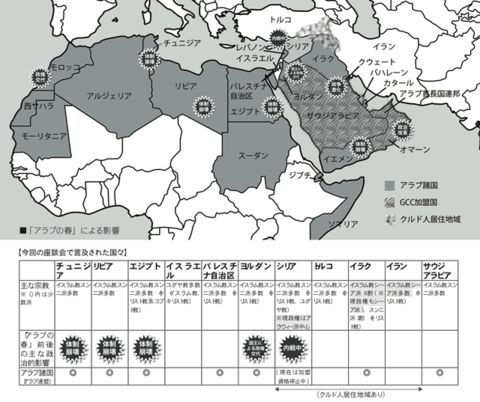

【no.298 特集-2】第一部:三つのなぜで読み解く「アラブの春」

JVC代表谷山(以下谷山)・今回は朝日新聞の川上泰徳さんにお越しいただきました。川上さんは長年中東各地に駐在され、今回の「アラブの春」の一連の動きを現地で取材されていました。まず最初に、少し大局的な視点からいまこの中東・アラブで起きている変動について三つの「なぜ」をあげてお話をうかがいます。

川上泰徳(かわかみ・やすのり)

朝日新聞国際報道部・機動特派員。長崎県生まれ。中東アフリカ総局員(カイロ)、エルサレム支局長を経て、中東アフリカ総局長兼バグダッド支局長。編集委員、論説委員を経て、2012年4月より現職。著書に『イラク零年』 (朝日新聞社)、『現地発 エジプト革命』(岩波書店)、『イスラムを生きる人びと』(岩波書店)。パレスチナ報道で、2002年度ボーン・上田記念国際記者賞。

なぜ[1]・今回の変動はなぜ二〇一一年の初めなのか?

朝日新聞川上氏(以下川上)・大きく言うと、九〇年代があり、九・一一があり、その後のイラク戦争、という流れです。

九〇年代は、イスラム武装闘争とそれに対する強権的な弾圧が出てきた時代なんです。九一年に湾岸戦争※注(1)があって、アメリカが湾岸に軍事的プレゼンスを示すなかで、アラブ諸国家は反米/親米と分裂したわけですね。その後、親米国家では反米の武装闘争が起きた。アルジェリアやエジプトがそうです。サウジアラビアでも、体制の主流(スンニ派の宗教者)の中から反対運動が起きました。しかし九〇年代半ばに、政府がそれらを弾圧して抑え込みます。同時に、アメリカもアラブの反米諸国に圧力をかけました。スーダン、リビア、シリアがそうでした。

九〇年代後半になると、政治的な批判をする穏健派と言われるイスラム勢力も政治的に排除されていきます。政権側が過激派も穏健派も抑えこむ、政治的な無風状態が生まれていたわけです。それが、二〇〇〇年のインティファーダ※注(2)、〇一年の九・一一※注(3)という形で吹き出したわけです。それを受けたアメリカは、アフガニスタン空爆、そしてイラク戦争へと進んでいくわけですよね。

そうしたなかで、イラク戦争の後にブッシュ大統領は「中東拡大構想」を提唱しました。これは、要は「中東の皆さんも民主化しなさいよ」という意味です。政権に対する批判をまったく受けつけないアラブの強権体制のもとで居場所がなくなっていた過激派は、より軍事的に狙いやすい欧米をテロのターゲットにする。それが九・一一事件です。中東の強権体制の矛盾が欧米にあふれないようにするためには、ムスリム同胞団のような武力闘争しない勢力は少なくとも選挙に参加させなさい、と。武力闘争している相手にもちゃんと裁判などをして対応しなさい、ということ。それが「民主化する」ということなんですね。

エジプトの〇五年の議会選挙では、ムスリム同胞団がそう名乗り出て出馬し、「イスラムは解決策である」というスローガンまで出しています。それを見た時に私は「いったい何が起こったのだろう」と信じられない思いでした。それまで、同胞団は名前も出せなかったのですから。それは、アメリカのこうした民主化の圧力のもとでの選挙だったからなんですね。その結果、十五議席だった同胞団は八十八議席を取りました。同じことはパレスチナのハマスにも言えて、〇六年一月のパレスチナ評議会選挙にハマスが参加します。イスラエルは嫌がったけれど、結局アメリカはハマスの参加を求めた、ということです。

ところが、こうした方針は、ハマスが選挙に勝って議席の過半数を取ってしまったことで転換します。ハマスが主導する政権は認められないということで、逆に支援を打ち切られ、制裁下に置かれてしまいました。

もうひとつ、選挙は定期的に行なわれるわけですが、エジプトでは〇五年の次は二〇一〇年十一月の議会選挙がそれにあたります。このときはもうアメリカはオバマ大統領になっていたわけですが、彼は「イスラムとの対話」とは言うが、「中東の民主化」とはまったく言わない。その結果、同胞団の議席はゼロになりました。これはひどい話で、九〇年代にさえなかったような政府による激しい選挙妨害があって、実質的に選挙から排除されたのです。

私は「対テロ戦争」の延長で米国が中東の民主化を求めたことは合理的な戦術だったと思いますが、結局、無責任にも途中で投げ出してしまった。中東の民主化としては後退してしまったわけです。それが二〇一〇年末です。言ってみれば、この段階でアラブの民主化は完全に展望がなくなってしまった。

九〇年代の抑圧に対する反動がインティファーダや九・一一であれば、今度はアメリカの「中東民主化政策」の挫折・失敗に対する反発が、二〇一一年の「アラブの春」につながっていったのではないか、と思っています。

なぜ[2]・なぜチュニジア・エジプトで起こったのか?

谷山・今回のような動きはなぜチュニジアやエジプトで大きく広がったと見ていますか?

川上・今回の「アラブの春」に参加した人たちは、既存の政党による動員などではなく、それまで政治に参加していなかった人たちと言っていいと思います。政治に参加していた人たちは、九〇年代の弾圧の時代を経てどんどん少なくなっていきました。唯一の批判勢力はイスラム勢力でしたが、政治よりも社会運動が中心でした。かと言って左派や民族主義も政治的影響力は無い。民衆は、政治勢力に対する期待を無くしていたわけです。そこで、政治勢力ではない若者たちがデモを起こした、という見方です。

アラブ世界というのはだいたい平均年齢が二十代で、若者が人口の半分以上を占めている。その層が結婚もできなければ住宅も持てない、就職もできないという社会問題のしわ寄せを受けているわけです。この人たちは、携帯電話を使い、インターネットを通じて世界のこともわかるし、メールなどでだれとでもコミュニケーションできるような環境にもあります。

すると、少しずつ勝ち組と負け組がはっきりしてくるのです。世界とつながって、高給をとったり、ビジネスをしたりすることがだんだんできてくる。ところが、本当に大きなビジネスをやろうとすれば、政権や権力者にコネでつながらざるを得ない。チュニジアのベン・アリー政権は二十三年、エジプトのムバラク政権も約三十年続いてきたわけですから、そうした社会では、結局は権力者とつながらなければ何の許可もおりないし会社を起こすこともできない。それがわかってきたんです。

強権政府の下では集会やデモは禁じられています。それだけでなく、職場や大学、モスク、喫茶店など、どこでも私服の公安警察や通報者が目を光らせている。九〇年代に強権的傾向が強まるなかで、若者たちの政治離れが起こります。一方で、九〇年代後半には携帯電話やインターネットが広がり、政治から離れた若者たちのコミュニケーションの場になっていくわけです。

特にチュニジアは、インターネットを使うような中産階級=ミドルクラスがけっこういたということですね。エジプトだって四割くらいは「すごく貧しくはないが貧しい」ミドルクラスなのではないでしょうか。カフェなんかに集まっている若者たちを見ていると、明らかにミドルクラスです。世界のことも知っているし社会のこともわかるけれども、自分たち自身には展望がない人たち。結婚もできないし就職もできない、実質的に何ら恩恵を受けていない。そういう人たちの革命ですよね。だから、「中産階層革命」、「ミドルクラス革命」と言ってもいいのではないでしょうか。

なぜ[3]・なぜ平和的なデモによる民衆運動が、リビアやシリアでは武装闘争になったのか?

谷山・これまでのお話で、エジプトやチュニジアにおいては、ある程度の格差のなかで力を持っているが自由な機会がないことで不満を持つ層が厚かった。と同時に、既存の政治勢力は弾圧によって民主化の反動で抑え込まれていた。だから今回の運動の中心になったのは民衆=若者だった、という流れがよくわかりました。逆にリビアやシリアはどうなんですか?

川上・まずはリビアですね。ここはカダフィ大佐による独裁体制が四十年以上続いていました。そして、リビアの国民は「チュニジアが倒れた、エジプトが倒れた、次は自分たちだ」と思っていたわけです。リビアではみんながカダフィ体制を「こんなバカな体制はないだろう」と思っていたわけです。憲法も議会もないし、産油国なのに国民は貧しいままだし、グリーンブック※注(4)みたいなことを学校で教えている。要するにまったく意味がないとみんな思っていたわけです。そして軍事衝突の結果、NATOの介入もあってカダフィ政権は倒れました。 次にシリアですが、バース党独裁政権で、アサド大統領による強権体制に対する反政府運動から発生した内戦状態が今も続いています。シリアという国はアラブ圏では文化国家で政治的な歴史もあるし、アラブの民族運動の歴史もある。政治的な成熟度が高いのです。そういう意味で、「アラブの春」に呼応して民主化運動を始めようという意識は、容易に醸じょうせい成されたと思います。

谷山・なぜリビアのケースのような外からの表立った軍事介入がないのですか?

川上・シリアはリビアとは異なり多民族、多宗教の国家ですから、いまの体制を崩してしまうと、多くの難民が出たり、長期間の内戦が続いて大混乱になって、収拾がつかなくなることへの恐れがあると思います。シリアでは、アサド大統領の出自であるアラウィー派(シーア派少数派)を中心として、政権にスンニ派の協力者もあり、キリスト教徒にもクルド人からも協力を得る形で、アラウィー派主導のバース党体制という、ある意味宗派を超えた体制が作られています。

例えばリビアでは、首都トリポリを陥落させれば、それがイコールとしてカダフィ体制の終わりを意味していたわけです。カダフィには他に逃げ場がないので。しかしシリアの場合は、政権内である程度の勢力を持っている力が複数あってそれぞれが自分たちの勢力地域を持っているために、たとえ首都のダマスカスが陥落しても、それがイコール内戦の終わりにならないわけですね。アラウィー派も北のほうに拠点があり、キリスト教徒もいれば、クルド人も人口の一〇%くらいいるので、イラクのクルド勢力から支援を得て防衛体制に入るかもしれない。こう考えると、ダマスカスが陥落した後も内戦が続きかねない。

谷山・シリアに関する分析は、報道で見聞きすることとずいぶん違いますね。やっぱり一党独裁のバース党に対する民衆の反対運動から始まって、それが武装闘争に発展した、という見方が多いと思いますが。

川上・シリアの一番弱いところは、政治と軍事のプロセスが分裂していることです。シリア国民評議会という反体制側の政治団体の影響力が弱く、こことほとんど関連ない形で自由シリア軍がシリア軍と交戦している。民衆の平和的なデモもありましたが、これも自由シリア軍とは離れています。リビアはそうではなかった。リビアにもリビア国民評議会がありますが、ここは国際社会の支援や承認を得て、政治と軍事のプロセスを一体化させて内戦を闘うことができました。トリポリが陥落した後、このリビア国民評議会が政治的に主導権をもって選挙や暫定政府づくりを進めています。

シリアはまったく違います。自由シリア軍というのは一体なんなのかよくわからない。ところが、その自由シリア軍がアレッポでもダマスカスでも戦闘を続けている。どこかが自由シリア軍にお金と武器を渡しているのです。戦後、シリアに対して影響力を行使したいと考えているところでしょう。それはトルコであったりアメリカであったり湾岸諸国であったり、そうした欧米も含めた周辺国の利害がシリアに投影される形で、軍事的混乱が収まらないままでいるわけです。

谷山・支援するほうもぜんぜんシナリオを描けずに支援しているということですね。

川上・シナリオを描いていないのだと思います。政治的意思はすごく弱いままですから、分裂の可能性はリビアと違ってかなり高いと思います。

(第二部:座談会・JVC活動地からの視点に続きます)

※注(1) 湾岸戦争:1990年8月、イラクがクウェートに侵攻したことに対して、国連決議をもとにアメリカ軍を中心とする多国籍軍が構成され、翌91年1月にイラクへの空爆を開始。4月に停戦。

※注(2) 2000年のインティファーダ:2000年9月28日、イスラエルのシャロン外相(当時)が武装した側近とともにアルアクサ・モスクに入ったことに反発して巻き起こったパレスチナ人による抵抗運動。

※注(3) 9.11事件:アメリカ同時多発テロ事件。2001年9月11日に、飛行機が4機同時にハイジャックされ、ニューヨークの世界貿易センタービルとワシントンの国防総省に激突したとされる事件。サウジアラビア人のオサマ・ビンラディンをリーダーとするテロ組織「アルカイダ」による犯行とされた。

※注(4) グリーンブック:『緑の書』。カダフィ大佐が著した書物で、毛沢東語録やコーランに依拠してリビアの政治体制を記したもの。資本主義、民主主義を否定しており、これに基づいて実際に憲法・議会・政党などは廃止された。1975年初版。

![なぜ[1]の流れを図示すると](https://www.ngo-jvc.com/jp/perticipate/trialerrorarticle/assets_c/2012/12/no298-middleeast-1-1-thumb-200x279-7957.png)