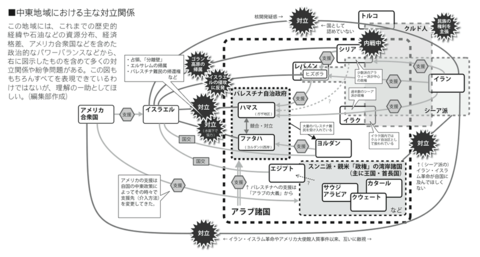

【no.298 特集-3】第二部:座談会・JVC活動地からの視点

パレスチナから見ると

谷山・ここからは、JVCの現場との関連について考えてみましょう。まずは、お隣のエジプトは民主化したけれどもその影響を受けるような動きが、パレスチナで見られますか?

JVCパレスチナ前現地代表福田(以下福田)・エジプトの民衆を応援するデモはいくつかありました。パレスチナの人が言うには、エジプトの革命は、親米政権に対する民衆の不満が爆発したということでした。一方、パレスチナでは民主的に行なわれた選挙結果が覆されています。次のインティファーダが起こるとすれば、欧米に押し付けられた政権であり腐敗に満ちたファタハ政府に対するものという声もあります。

川上・ガザをハマスがおさえてからもう五年※注(1)ですか、民衆のハマス支配に対する見方はかなり良くなっているんですか?

福田・ハマスは信頼されているように見えます。他に選択肢がファタハしかないならハマスだろう、ということかもしれませんが。また、エジプトの政変以前からですが、パレスチナの人たちが戦い方を変えているようにも見えます。以前は、検問所でイスラエル兵による嫌がらせに抵抗している光景をよく見たのですが、最近はひたすら耐えているようにも感じます。ハマスは最近、攻撃を抑えていて、武力闘争から政治闘争への変化と言うか、パレスチナ全体が耐えながらも戦い方を変えて来ているのではないか、と思えます。

川上・昨年以降の動きを見ても、ファタハとの和解を進めるなど、おっしゃるようにハマスはかなり政治的な方向に転換してるのではないか、とも思えますね。今年の七月にチュニジアでアンナハダ(ムスリム同胞団が母体のイスラム政党)の総会があったのですが、そこにも、メシャール(ハマス政治局長)が主賓として招待されていました。

福田・ハニヤ(ハマス首相)もエジプト政変以降は、様々な国を訪問するようになりました。

川上・ハマスのトップが周辺国からVIPとして扱われている状況ですね。「アラブの春」以降、ガラッと空気が変わった。

谷山・それはアメリカの(介入の)空白ですか?

川上・それは違うと思います。たとえばエジプトでは、ムスリム同胞団が議会選挙で勝ち、大統領も出して、ある意味軍も抑え込んでいます。最近言われているのは、アメリカがそれを是認した、ということ。

それはなぜか? これは僕の意見ですが、この「アラブの春」は、経済的怒り、政治的怒りもありますが、もうひとつは「反米」の怒りですよね。アメリカのとって恐いのは、この「反米」が革命の後に噴出することですよ。アメリカにとっての最悪の事態は、イラン革命の後に起こったアメリカ大使館が占拠されたような事※注(2)が、エジプトでも起こること。そうしたらアメリカの中東政策は立ち行かなくなる。昨年夏にエジプトのイスラエル大使館で旗が燃やされたり包囲されたりした時に、ムスリム同胞団はメンバーに対して「行くな」と指示をしました。同胞団は政治的に大きな存在ですが、プラスして若者の怒りをコントロールしようともした。

福田・エジプトは革命後も、イスラエルとの和平合意にとても慎重ですね。どうしてですか?

川上・ムスリム同胞団というのはすごく現実的ですから。

JVCイラク事業原(以下原)・それは、長年弾圧されてきたことと、政権をとって現実主義的になったということですか?

川上・ムスリム同胞団はもともと武装闘争ではなく、政治闘争をやってきました。イスラム勢力というのは、基本的には保守勢力で、道徳や秩序が乱れるのがいや、という考えなんです。かつ、すごく現実的なので、イスラエルとの平和条約についても、基本的には嫌なわけだけれども、それを怒りにまかせて破棄したりはしないでしょう。

いまだ国内の混乱が大きいイラク

谷山・イラクはどうですか?

原・イラク自体の状況に関して、知り合いのイラク人の意見を紹介します。ある程度教育も受けているし知恵もある人の言葉ですが、「現在のマリキ政権に不満はあって、当初はそれこそ『食べ物をよこせ』的な、電気も食料も無いことへの不満を噴出させる形でのデモはあるが、それ自体で政権を倒そうという意図はない。マリキ政権そのものがかなり不安定で、それを倒したところでろくなことにならない」ということでした。

イラク国内には中央政府周辺だけでなく、ムクタダ・サドルのシーア派組織や他にもクルド人やスンニ派党派もあって、いまだ混沌とした状態が続いています。ですので、この時期のデモも「アラブの春」の影響だけではない、と見ています。

谷山・デモはどれくらいの規模・広がりだったのですか?

原・せいぜい千~万単位で、他国の「アラブの春」のようなものと比較すれば少ないですね。なおかつ、デモの怒りのぶつけ先は、中央政府よりもバスラやクルド地区では地方政府に向かっています。

川上・昨年六月にバグダッドに行ったときに、いまだに一日四~五時間しか電気が来ていなくて驚きました。古い目抜き通りの裏に小さい縫製工場などが集まっていますが、「電気を買ってまで工場は動かせない」「中国製品も大量に出てきていて商業的に太刀打ちできない」として全部閉まっていた。スーパーマーケットの商品もトルコやシリア、ヨルダンからの輸入品ばかり。電気が来ないからポンプが動かないので灌漑が機能せず、国内の農業がたちいかないからだそうでした。

湾岸戦争の後でも、九五年頃にはそれでも回復してきていたと記憶していますが、もう戦争からずいぶん経っているのに、今はそれよりもひどい。なぜか、と思ってさまざまに話を聞きました。結局、イラクにはお金になるものが石油しかない。その分け前をいかに自分に持ってくるかだけを考えていて、だれも国全体・国民全体のことを考える人がいない、ということでした。

福田・パレスチナでは本当に苦しい貧困の人たちを救うようなイスラムの自助システムは昔から存在してきましたが、その一部としてもハマスは頑張って来た。それが住民からの支持につながっているのだと思います。

川上・ガザの場合は難民が八割。最低限のところはある意味ではUNRWA※注(3)で支えられて、プラスして本当に困ったらハマスの慈善団体がサポート。もともとパレスチナ自体がイスラム社会なので、家族の中で収入がひとつでもあればみなが支えあって生きていく、そうした二重三重の支えあう仕組みがありますね。逆に自治政府、ファタハの腐敗構造はどうしようもないな、と思える。

福田・パレスチナ人の生活が一向に良くならない一方で、自治政府の議長府はすごい豪華で、噴水もあって。狭い地域ですから、その腐敗ぶりは子どもたちまでみんなが知っている。

谷山・その身内への怒りが、イスラエルへの怒りよりも先に爆発しないとも限らないよね。

中東全体を見るために

谷山・もうだいぶ話をしてきましたが、こうした国境を超えた様々な波及効果がありうる以上、JVCとしてもどこかに拠点を置いて見ていかなければならないかな?

福田・本当にそう思います。個別の国でその国の中の活動だけを見ていると、中東全体の動きがまったく見えなくなってしまうように思います。ましてやパレスチナ難民は外に三百万人近くもいるのに。

川上・いまならヨルダンから見てみるのはどうでしょうか。「アラブの春」に関連づけて言えば、他国と同様にヨルダンでも若者の不満は相当たまっているようですし。

そして、ヨルダンにはGCC※注4加盟問題がありますね。GCCの現加盟国はすべて王家や首長家であって、ヨルダンもハーシム王家です。その意味では、ほかの湾岸の王家・首長国は、ヨルダンには革命(民主化)は起こってほしくない・シリアまでで止めたい、と思っているでしょうね。単なる世俗的な独裁制の国は、エジプトにしろチュニジアにしろリビアにしろシリアにしろ、今回の「アラブの春」で体制は維持できなかった。ただし首長家・王家は別だ、とGCCの湾岸諸国はしたいところでしょうから。その意味では、ヨルダンは試金石と言えるのではないでしょうか。

谷山・なるほど、もしそこが揺らぐとなると、湾岸諸国にしろアメリカにしろ相当介入してくるかもしれない。今後の状況を見る上でも興味深い指摘です。

若者の成功体験を後押し

福田・川上さんのお話の中で、若者が政治プロセスに関われない、生活や体制に不満があってもどう動けるかわからないという内容がありましたが、そうした中で、私たちNGOは現場で何ができるのでしょうか。

川上・ 「民主化」というのは、若者が発言権を平和的に発揮する場だと思う。そういう意味で民主化を進めていくのは大切だと思います。

谷山・もとからある秩序の上に新しいものを築かない限り、外からの軍事的な介入も含めて、民主主義は植えつけるのは本当に難しい。イラクでもアフガニスタンでも経験しているわけですよね。とは言いながら、もとからある秩序がディスカッションを排除した権威主義的なものであったりするのであれば、そこに外からどう関われるのか。

川上・たとえば、ある種のイベントや文化行事をする際に、若者が主導する形でしてもらうというのは面白いんじゃないですか? しかも、それだけに終わらないような。

原・イラクのNGOの人が、「イラクにはいまだにバーシスト(バース党党員)がいっぱいいる」と言っていました。これは、文字通りのことではなくて、そうしたメンタリティのことを言っているんですね。権威主義的なもの、上から言われたものに付き従う、自分の考えはない、という意識。それを変えないと次の世代の未来はない、と。

川上・エジプトでも、今後を考える上で、若者が主役になって物事を動かせる経験を積んでいく場が、政治でなくても必要なのかもしれません。多分エジプトでは、タハリール広場でのことが若者が自分たちで初めて声をあげた動きなんですよね。広場でペインティングをしたり、テーブルを作って好きなスローガンを書いたり。あれで「自分たちでも発意できるんだ」という体験ができた。それを、もう少し社会レベル・文化レベルで主導できる経験を積んでいければ、それは民主化の動きにつながっていくのでは。いまは雰囲気が自由になっていますし、革命を実行したと言う意味でも、若者たちは自信をつけていますしね。

谷山・なるほど、今後考えていきたいですね。今日は長い時間ありがとうございました。

※注(1) ハマスがガザをおさえた:2005年8月にイスラエルがガザ地区から撤退。翌06年1月の評議会選挙でハマスが第一党となったが、国際的には認められなかった。その後もイスラエルによる攻撃やファタハとの抗争を経て、07年6月11日にハマスは武力でガザ地区を占拠した。しかし、事実上いまもイスラエルに包囲・封鎖されている。

※注(2) アメリカ大使館人質事件:1979年にイラン・イスラム革命が発生。それまで親米路線だったパーレビ国王はエジプトを経由してアメリカに亡命した。それに反発したイスラム法の学生が在イランアメリカ大使館を占拠、外交官などを人質にして国王の引渡しを要求した事件。状況は長引いたが、翌80年7月に元国王が死去したこともあり、81年1月に444日ぶりに人質は解放された。

※注(3) UNRWA:国際連合パレスチナ難民救済事業機関。パレスチナ自治区の住民および周辺国のパレスチナ難民に対して援助や開発を実施するもので、国連総会の補助機関。

※注(4) GCC:湾岸協力会議。加盟国間で経済・金融・貿易など各分野で協力し合う仕組み。域内での共通通貨の導入も計画中。現在、湾岸地域の6ヵ国が加盟。