7月というのに長袖が必要なほど涼しい朝8時、集合場所のサンライフ南相馬駐車場には既にマイクロバスが待機していました。この日は、仮設住宅で常設サロンを運営していているつながっぺ南相馬が企画した石巻ツアーの日です。仮設住宅に暮らす旧警戒区域の小高区や津波の被害に遭った原町区、鹿島区の方々が移転を考える時に、行政や業者任せでなく自分たちで住みやすい住宅を選べるよう、実際に安価で快適な住宅モデルを建てた石巻の港町を見学に行こうと、今回のツアーが企画されました。

マイクロバスが次の集合場所である仮設住宅近くの鹿島区役所を出発したのが8時15分。最初の目的地、石巻大橋団地仮設住宅に着いた時は、10時30分を過ぎていました。集会所には、こちらから参加した16名を含め津波被害に遭われた地元の方々を合わせ40名近い人たちが集まり、現状や今後の暮らしについて情報を交換しました。

その後に向かったのが、今回の主目的である、『最小限住宅』の見学地、桃浦(もものうら)です。正式には、『地域再生最小限住宅コアハウス/板倉の家モデル住宅』と呼ばれるその住宅は、2012年12月、地元と建築家による復興支援ネットワーク・アーキエイドの協力で桃浦洞仙寺跡地に建設されました。モデルハウスという位置づけは、地域の活動の場として活用しながら、技術的・計画的な検証をし、平成26年度から本格的に現地の復興住宅として建設されるよう、その生産システムの構築を目指しているためです。

実際に中に入ってみると、天井が高いためひと部屋の建物でも圧迫感がなく、木の香りが気持ちを落ち着かせてくれます。台所や浴室、トイレも動線を考慮し使い勝手よく配置されていて、見学後、参加者から「1部屋だけでなく、小さくなってもいいから2部屋は欲しい」という声があがるなど、実際見学したことでさらなる工夫を建築家の方にお願いするための具体的なイメージを持つことができたようです。

ひと通り見学が終わり、桃浦区長・甲谷強さんからお話しを伺うことができました。この地区では津波で住宅65戸が壊滅し、現在3世帯、4人が残っているだけで、ほとんどが区外に避難していて、災害危険区域となった世帯は戻ることは難しくなっているようです。それでも桃浦地区に住みたいという人が増えてくれるのを期待し、アーキエイドで活躍している筑波大学の貝島先生にもご協力いただいているとのことでした。

後で、桃浦は賛否両論別れている日本初の『水産業復興特区』候補地になっていて、まだ議論が続き決定には至っていないということを知り、高齢化のうえに被災した地域で暮らしていくことの厳しさを改めて感じました。

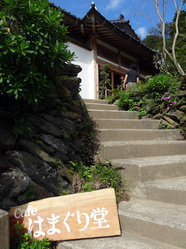

その後、海が眺められる食堂で昼食をとり、次の訪問地である月浦(つきのうら)とつながっぺ南相馬理事長の今野さんオススメのはまぐり浜の"カフェはまぐり堂"に向かい、被災した時のようすやこれから地域をどう再生していくかについて、地元の方々のお話しを伺うことができました。

仕上げに寄った"天然温泉元気の湯"でリラックし、一路南相馬に向か石巻を発ったのが5時半。原町区のサンライフ南相馬に帰り着いた時は夜の7時をまわっていましたが、石巻の海の青さと自治会長さんが語った再生への願いがいつまでも目に耳に残り、南相馬とは違う印象を胸に刻む貴重な旅となりました。