東エルサレムにおける女性の生計向上とエンパワメント事業

東エルサレムでのパレスチナ人の生活は厳しい。ユダヤ人入植による強制立ち退きに怯え、教育施設の不足は成人後の貧困に直結する。一方、パレスチナ人社会にも女性の外出や就労を許さない。だが女性が事務局長を務めるNGOは、男性住民の反発を受けながらも、地域の女性への職業訓練などを展開。女性が徐々に自身の権利を認識し、自信をもち始めた活動を報告する。

「東エルサレム」という街

多様な文化・宗教・民族が交錯する街、エルサレム。JVCがここに事務所を開いて29年、東エルサレム(注1)の活動開始から13年経った。残念ながらこの間、パレスチナ人が抱える問題はさらに悪化・複雑化し、根本解決に至る兆しは見られない。

5月のガザ空爆も、結局はイスラエルによるエルサレム占領問題に行きつく。あまり知られてないが、聖都・エルサレムをめぐる領土問題は東エルサレムに住むパレスチナ人の人権や日常にさまざまな影響を及ぼしている。そこで、東エルサレムの活動を紹介する前に、同地におけるパレスチナ人をめぐる問題について話したい。

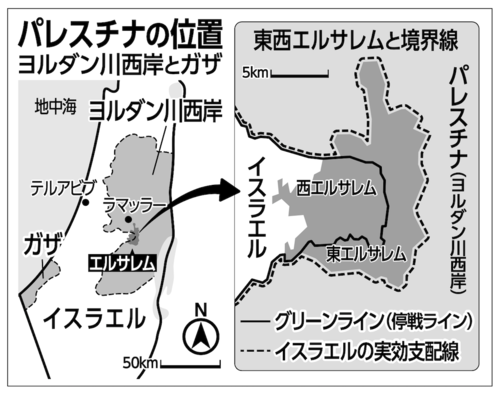

◎注1:東エルサレム。第1次中東戦争の結果エルサレムの南北に引かれた停戦ラインの東側を指し、主にパレスチナ人が住む。なお、イスラエルは第3次中東戦争以降、東エルサレムも自国領土としているがこの併合は国際法違反であり、国際的に認められていない。

問題1 さまざまな権利の制約

東エルサレムのパレスチナ人は、イスラエル政府発行の身分証明書(エルサレムID)を所持している。このIDで付与されるのは「居住権」であり、住んでいないとわかるとIDが剥奪される。税金の支払義務があり健康保険も適用されるが、選挙権は市議会選挙のみで国政選挙の投票および立候補はできない。また、家の修繕や増築は許可制だが、ほぼ許可がおりない。イスラエル市民権取得の道も開かれてはいるが、申請は心情的に複雑であり、申請しても承認されない場合も多い。

問題2 イスラエル当局による家屋収奪・強制立ち退きの恐怖

1967年以降、イスラエル政府は東エルサレムのパレスチナ人居住区にユダヤ人「入植地」の建設を進める。その代表が、JVC事務所のあるシェイク・ジャラ地区と支援活動地・シルワン地区である。

前者では、パレスチナ人(11世帯59人)がイスラエル入植推進団体から「不法居住」で訴えられ裁判で争っているが、立ち退き期限が迫っている。後者でも入植推進団体が「イスラエル建国以前からユダヤ人が住んでいた」として数百人のパレスチナ人住民に立ち退きを迫り、既に一部ユダヤ人が居住する。上記両地区に住むパレスチナ人は、このように強制立ち退きの恐怖に怯えている。

問題3 公共サービスの不足とそれに伴う生活の困難

行政サービスはイスラエルが担うが、東西エルサレムの税金は同額にもかかわらず、双方の公共施設やサービスには格差がある(注2)。学校・教室数の不足による学習機会の喪失、コロナ禍でオンライン授業への対応が困難な家庭の子どもはさらに学力が低下する。学歴格差は就職にも影響を与える。公助に頼れず家庭や地域の問題は自ら解決するしかないが、高い貧困率(注3)、失業率(注4)、不就学率(注5)を抱える東エルサレムでは各自がその日を過ごすことで精いっぱいである。

◎注2:格差は、生活基盤である水道・電気などの各種インフラ、教育、交通機関、公園などの公共スペースの数や質など多岐に及ぶ。Association for Civil Rights in Israel (ACRI) "East Jerusalem: Facts and Figures 2021" https://01368b10-57e4-4138-acc3-01373134d221.usrfiles.com/ugd/01368b_38b8a5ddcca54bdabee6d68f0cf17ba9.pd(f最終閲覧日2021年6月6日)

◎注3:貧困率:東エルサレムに住むパレスチナ人の75%が貧困ライン以下で生活する(ユダヤ人は同22%)。

◎注4:失業率:東エルサレムに住む79%のパレスチナ人男性と23%の女性は仕事をしていたが、うち約3分の1が2020年に失業。新規求職者の半分以上が18~25歳の若者である。

◎注5:不就学率:東エルサレムに住む3~18歳のうち、30%の子どもはいかなる公共の教育施設にも登録されていない(昨年は14%)。

注3~5のいずれの数字も以下より抽出。Association for Civil Rights in Israel (ACRI) "East Jerusalem: Facts and Figures 2021"

さらなる制約のもとで暮らす女性たち

困難な中で大きな負荷を負うのは、脆弱層と言われる子ども・女性・障がい者などである。

男性が家長として家族の統率権を握るパレスチナでは、家長としてのプレッシャーが男性にのしかかる。さらに占領下のストレスが加わり、そのはけ口として男性は女性や子どもに暴力をふるうことがある。

また、保守的な部族社会であるシルワン地区では、女性は働くことはおろか、男性家族の同伴や許可なしに外出さえ難しく、自由に使えるお金もなく、希望を言うことさえ許されないこともある。

この状況下で女性たちは自身の権利を認識することなく現状を受け入れ、このような環境で育った子どもたちも男性優位を当たり前と思うようになる。

子どもが安心して暮らすため、女性の潜在的な可能性を引き出す

「昔は女性自身がボランティア、市民運動、チャリティなど積極的に参加していた。第1次インティファーダ(注6)後に各地で女性たちの活動が縮小し、男性が女性を支配するようになったことが残念でならなかった」

そのような思いを抱くアビールさんは、現地パートナー団体(Al Thouri Silwan Women's Center: 以下、AWC)の事務局長であるが、結婚後移り住んだシルワン地区に2007年、地域の女性と子どもたちを支援する団体を仲間と立ち上げた。設立当初は地域男性からの反発も大きく、資金不足もあり苦しい時期が続いた。

貧困家庭への物資支援から始め、少しずつ活動の意義と存在がまわりに伝わり始めると、徐々に活動を広げていった。今ではエルサレムで数少ない地域女性を直接支援する団体として認知度も高まり、イベント時に手伝う男性も現れるなど地域に受け入れられているように見える。

しかし、アビールさんは「まだまだこれから」と言う。

「設立から14年、私たちの存在や活動を快く思わない男性は地域にまだいる。ここでは『強い女性』は望まれていない。相変わらず資金調達も困難だが、AWCの理念に共感して働くスタッフにも恵まれている。引き続き、チームで女性たちの状況を改善するための取り組みを行っていきたい」

◎注6:オスロ合意が締結された1987~1993年ころに発生した、パレスチナ人による投石などによるイスラエル占領に対する抵抗運動。

誰もが「自身の人生の主役」になる社会を目指して

JVCはAWCと共に、2月からシルワン地区の女性たちに対し職業 訓練や人権などの研修を開始した。

研修を通じて女性たちが自身の権利を認識し、小さな商売をできる知識や技術を身に着ける。収入を得ることは家計を助けるだけでなく、女性が自信を持ち、その姿を見た男性や子どもが女性のもつ潜在的な可能性を認識するようになることが期待される。そのため、男性や青少年を対象とした基本的人権に関する研修や女性たちが尊重されている他地域へのスタディツアーも予定している。

「学びたい!」意欲にあふれる女性たち

ジェンダーや論理的・批判的思考などの研修をモニタリングしたが、女性たちが目を輝かせながら、積極的に参加していたのが印象的だった。アラビア語の分からない私から見れば、言い争いかと思うくらい議論が白熱することもある。傍らで通訳してくれたAWCスタッフによれば、「娘がヨルダン川西岸地区の男性と結婚したいと言ったらどうするか」(注7)など身近で切実な話題であるほど、参加者がこぞって意見を述べているという。

初めて研修に参加したというイスラムさんは、とても有意義な時間だったと話した後、「16歳で結婚、4人の子育てで忙しかった。それがひと段落したので、2年前に高校を卒業。子どもが大学を卒業したら、自分も大学に行きたい。教育について学び、関連した仕事につきたい」と意気込みを語ってくれた。

6月からは職業訓練も本格的に始まり、洋裁・ファッションデザイン、メークアップ、お菓子・パンづくり、石鹸づくり、キャンドルづくりの5コースで合計50人の女性たちが技術習得に励む。家事や子育てとの両立は大変だと思うが、受講した女性たちが自信をつけて行動を起こす姿を想像し、今から楽しみである。

◎注7:ヨルダン川西岸地区の人びとは東西エルサレムでの居住は認められていない。そのため、多くの場合は女性側がエルサレム IDを 捨てて同地区に住むことになり、以降東エルサレムの家族と会うのは困難になる。